自殺の現状を簡単におさらいし、死にたい、自殺したい、自死したいという人に関する、原因、問題、対応、支援、カウンセリングなどについて解説します。

目次

自殺とは

自殺とは、自ら命を絶つことを指します。様々な原因により、絶望感や孤独感、ストレスなどから起こります。自殺は予防可能な病気であり、早期の発見と適切な対処が必要です。自殺の兆候としては、気力の低下や無気力、睡眠障害、社交性の減少などが挙げられます。周囲の人は、相手の話を聞き、支援することが重要です。また、自殺防止には、専門家によるカウンセリングや適切な医療、周囲のサポートが必要です。早期の対処が命を救うことにつながります。

自殺は自らの手で自らの生命を終わらせる行為ですが、ただし、本来の意思で自殺をするということよりも、精神的に参ってしまい、追い詰められてしまい、逃げるための自殺が多いようです。

自殺の原因や要因はほとんどが複数のことが重なっており、1つのことだけに集約することはできません。概ね、個人要因・家族要因・社会要因が自殺に影響する3大要因であり、その3つは重なりながら自殺につながっていきます。

- 個人要因

- 家族要因

- 社会要因

反対に言うと、全ての問題が解決されなくても、何か一つの要因だけでも解消できれば、自殺を防ぐことができる可能性が出てきます。

個人要因でいえば、主にはうつ病や統合失調症、不安障害、パーソナリティ障害などの精神障害・精神疾患が主となります。特にうつ病は気分の落ち込みや希死念慮といった症状が生じることが非常に高いため、自殺未遂や自殺企図へと至ることが珍しくありません。うつ病が疑われている場合には自殺リスクのアセスメントは重要となります。

家族要因には、家庭内の不和やコミュニケーション不全、時にはDVや虐待などが関わっていることもあります。家庭内が機能不全に陥っている場合、困難に対する支えにはならず、反対に足かせになってしまったりする場合もあります。

社会要因は、主に経済的な問題などとなります。同時に、失業や就労困難、借金、地域からの隔絶などが関係してきます。

よくある相談の例(モデルケース)

40歳代 女性

Aさんは、幼少期から家庭内で両親の不仲や無関心にさらされ、孤独感を強く抱いて育ちました。小中学生の頃から「自分は家族に必要とされていない」と感じることが多く、思春期には友人関係でも居場所を見つけられず、自己評価の低さや孤立感が深まっていきました。成人後に結婚・出産を経験したものの、夫との関係が次第に冷え、子育てと仕事の両立に疲れ切る日々が続きました。やがて抑うつ的な気分や不眠、食欲不振が現れ、「消えてしまいたい」と思うことが増えていきました。

30代後半には初めて自殺企図に及び、薬を大量に服用して救急搬送されました。周囲には「死にたい」と訴えることができず、心の苦しみを誰にも理解されないまま、数日間入院となりました。退院後も苦しみは消えず、数年後には2度目の自殺企図としてリストカットを行い、再び救急受診に至りました。医師からうつ病と診断され、抗うつ薬や安定剤による薬物治療が始まりましたが、Aさん自身は「薬を飲んでも何も変わらない」「自分は誰にも必要とされていない」という絶望的な思いからなかなか希望を持てませんでした。

医師の勧めでカウンセリングを受け始めたAさんは、当初は「どうせ話しても無駄」と半ば諦めていました。しかし、カウンセラーとともにこれまでの生育歴や孤独感、2度の自殺企図の経緯について丁寧に語る中で、「本当は誰かに助けてほしかった」「わかってほしかった」という思いが徐々に明らかになっていきました。カウンセリングでは、自分の感情に気づくことや、日々の小さな出来事に目を向けること、自己否定的な考え方を少しずつ緩めることをテーマに、継続的に取り組みました。時には感情が大きく揺れ動き、涙が止まらない日もありましたが、カウンセラーと共に一つずつ自分の思いに向き合うことで、「生きていてもいいのかもしれない」と感じる時間が増えていきました。

家族とも少しずつ話し合い、必要に応じて休職しながら治療に専念する期間も設けました。現在も通院とカウンセリングを続けながら、Aさんは「苦しいときには誰かに助けを求めていい」と思えるようになり、生きることへの希望をゆっくりと取り戻しています。

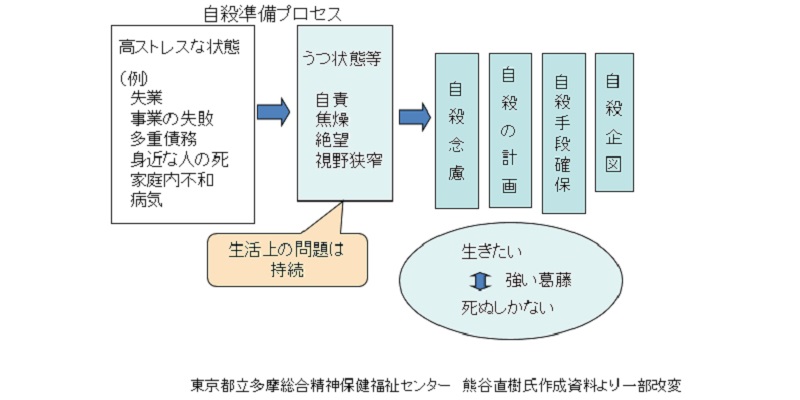

自殺に至るプロセス

ストレスが高い状態がある種の抑うつ・うつ病を引き起こします。その状態が持続すればするほど生活上の困難さが生じます。その中で、自殺念慮が生じ、自殺の計画をし、自殺手段を確保し、自殺企図へと至ります。そのプロセスの中で、常に生きたいという気持ちと死にたいという気持ちが併存し、強い葛藤状態に陥りながら、死の方向に徐々に向かってしまいます。

このプロセスは行きつ戻りつしながら、時にはあるステージを飛び越して進んでしまうこともあり、全てがこの図で説明できるということではありません。

Aさんの場合、長年の孤独感や自己否定感が積み重なり、仕事や家庭でのストレスも重なったことで、生きる意味を見失い、追い詰められて自殺企図に至りました。

自殺の危機のアセスメント

- 本人の様子(状態、希死念慮、自殺の計画、自殺の準備、「死にたい」と言う、など)

- 背景事情(自殺による本人のメリット、経済状況、精神障害など)

- 本人の対応能力(意思修正の可能性、社会的スキル、問題解決能力など)

- 周囲の支援(家族、知人、専門機関など)

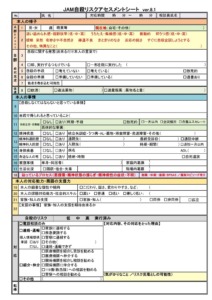

また、「JAM自殺リスクアセスメントシート」というものがあり、それをチェックすることで、自殺の危険性を見立てることができます。これについては下記の外部サイトに掲載されています。

中でも、これまでの自殺未遂経験は非常に重要です。自殺未遂を繰り返している人は、周囲から自殺する気がない、死にたいと言って振り回しているだけ、とみられることが多く、そのことで自殺のリスクを軽視されがちです。

しかし、様々な統計データを見ても、自殺未遂者の以後の自殺既遂率は相当高いことが分かっています。ですので、自殺未遂の経験がある人は相当用心する方が良いでしょう。

Aさんは気分の著しい落ち込みや、「消えたい」「役に立たない」といった発言が増え、自殺について具体的に考えていることが見受けられたため、危機の高さがアセスメントされました。

自殺防止の方法

- 予防

- 危機介入

- 二次的予防

予防は自殺という行為が発生しないようにするためのもので、啓発活動や相談体制の構築などがあります。

危機介入は自殺が起こりかけた段階で、察知し、未然に防ぎます。精神科への入院や警察への通報などが含まれます。

3つ目の二次的予防では、自殺行為が発生した後の、生き残っている人に対するケアです。自殺未遂者や自死遺族に対する対応などです。

Aさんは周囲の理解と支えを得ながら、定期的なカウンセリングと医療的な治療を受けることで、自殺衝動が強まった時も一人で抱え込まずに済むようなサポート体制を整えていきました。

身近でできる自殺防止

そこで、局面によっては、思い切って、「もしかしたら死にたいと思っていないか」と聞いてみても良いです。死ぬことや自殺を話題にすると、それに流れて行ってしまうのではないかという懸念を抱く人もいるかもしれません。しかし、敢えて、死ぬことや自殺のことを話題にすることで、反対にそのことを話し合えるようになり、またそれが悩みを打ちあけるきっかけにもなります。

死にたいことにまつわる話を聞くと、どうしても否定してしまったり、無暗に励ましてしまったり、時には叱責してしまったりします。できれば、まずは死にたいことにまつわる話に耳を傾け、否定から入らず、そういう気持ちにならざるをえなかった経緯や原因を傾聴すると良いでしょう。

もちろん、専門家ではない一般の方がうつ病の治療や社会的問題の解決はなかなかできません。ですので、まずはセーフティネットのような意識で話を聞けると良いでしょう。

Aさんの家族は、Aさんの変化に敏感になり、声かけや一緒に過ごす時間を増やすことで孤立感の緩和を意識し、日常的に心のサインに気づけるよう努めました。

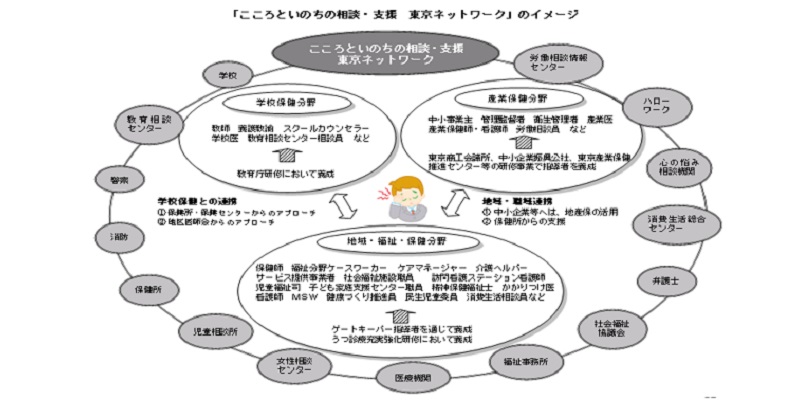

専門家につなげる

以下の外部リンクは東京都の自殺に関する相談窓口の一覧です。こうしたところに相談するように促したり、時には代わりに連絡を取ってあげたりしても良いでしょう。できるだけ、一人になってしまうことは避け、常に誰かがいるようにし、孤立・孤独にならないようにさせてあげると良いでしょう。

Aさんの場合、家庭医や救急受診をきっかけに心療内科やカウンセリングへと早期につながることができ、専門的な支援を受ける体制が整いました。

自殺未遂者に対するケアとカウンセリング

(1)ケア

自殺未遂は自殺リスクを高めます。ですので、自殺未遂者に対する適切な対応とケアは自殺防止にとって重要な位置づけとなります。そのために以下の3つがポイントとして挙げられます。

- 医療機関において心身両面のケア

- 自殺未遂者の地域生活を支えるために公的機関・民間団体との連携

- 自殺未遂者の親族をケアし、本人を支援できるように働きかける

医療機関は主には精神科や心療内科となるでしょう。特に自殺にはうつ病などの精神疾患が絡んでくることが多いですので。また、身体的ダメージが大きい時には、内科や外科などでの身体治療がもちろん優先されます。

それと同時並行で、地域で孤立させないために、もしくは現在抱えている問題を解決するために公的機関や民間団体の支援を受けると良いでしょう。金銭的な問題であれば、行政や福祉に相談すると良いでしょうし、家族の問題があれば、女性センターや児童相談所などが役に立てます。うつ病や統合失調症といった精神疾患を抱えているのであれば、カウンセリングなどを受けることも考えても良いかもしれません。

さらには自殺未遂者の家族も深刻なダメージを受けます。時には混乱し、不適切な言葉や行いを自殺未遂者に投げかけてしまうこともあります。そうした家族としての対応についても、どこか相談できるところを作ると良いでしょう。主治医に相談すると、適切な機関を紹介・案内してくれるかと思います。

Aさんの場合、カウンセリング以外にもさまざまなケアやサポートが行われました。まず、心療内科や精神科での薬物治療が重要な役割を果たし、抗うつ薬や安定剤などの処方により、気分の浮き沈みや不眠といった症状が緩和されました。また、必要に応じて数日間の入院治療が実施され、身体面・安全面の確保が図られました。

さらに、Aさんの家族には医療機関からの説明やサポートが提供され、Aさんの状態や接し方について理解を深めてもらうことで、家庭内での支えが強化されました。地域の相談窓口や自助グループの情報も案内され、Aさんが孤立しないよう複数の相談先を持てるよう配慮されました。職場にも必要に応じて診断書を提出し、休職や勤務調整など、無理のない環境づくりも支援されました。このように、医療、家庭、社会の各側面から総合的なサポートが行われました。

(2)カウンセリング

自殺未遂者に対するカウンセリングでは、まず生命の安全を最優先にし、危機介入的な対応が行われます。その後、クライエントの話に丁寧に耳を傾け、なぜ自殺企図に至ったのか、その背景や心情を否定せず受け止めることが重要です。急性期を過ぎた後は、本人が抱える孤独感や自己否定感、対人関係や生活上の困難、過去のトラウマなど、多面的な要因について話し合い、心理教育やストレス対処法の習得も支援します。

また、家族や周囲との連携を図りながら、本人が支えを感じられる環境づくりも行います。再発防止のために、定期的な面接や危機時の相談先の確認、セルフケアの指導なども継続して行われます。クライエントのペースに寄り添いながら、希望や安心感を回復できるよう長期的にサポートする姿勢が求められます。

Aさんは自殺未遂後、身体的な治療だけでなく、心のケアとして精神科治療やカウンセリングを継続的に受け、自分の気持ちに丁寧に向き合うことができるようになりました。

自死遺族に対するケア

自死遺族といっても、様々ですが、ほとんどの場合、強烈な罪悪感に苦しむことが多いようです。死にたいと言っていたのに無下にしてしまった、きつく当たってしまった、うつ病なのに放置してしまった、などなど。そうした罪悪感により、人生を楽しむことができなくなり、長期的に社会的機能が果たせなく場合も少なくありません。さらには、時には自死遺族が自殺に至ってしまう場合もあります。

ほとんどの場合が、時間経過により、ゆっくりとではあっても、回復していきます。徐々に思い出すことが少なくなり、同時に思い出しても、当時ほどの強烈な感情にはならなくなっていきます。もちろん、それが自然な反応ではあるのですが、そうしたことによって、「忘れていってしまっている」と罪悪感を感じる場合もあったりします。

しかし、同時と同じぐらいの感情が長期間にわたって持続し、継続的に日常生活を障害してしまう場合もあります。専門的には複雑性悲嘆と言われたりしますし、精神医学的に心的外傷後ストレス障害(PTSD)の診断を満たしてしまう場合もあります。うつ病のような精神状態になることもあるでしょう。

こうした時にはやはり医療機関での治療を受けたり、専門家の助言やカウンセリングを受けられたりすることが良いでしょう。ここでも安易な励ましや落ち込むことの否定はせず、話を聞ける範囲で聞いてあげることのほうが助けになることが多いです。

さらに自死遺族の話を聞くことがカウンセラーにとっても外傷体験になることもあり、そうした時にはカウンセラー自身が教育分析や個人分析、スーパービジョンを受ける必要が出てきます。

自殺についてのよくある質問

自殺の兆候としては、絶望感や悲観的な思考、友人や家族との関係の断絶、極端な不安や焦り、気分の急激な変化、無気力や興味喪失などがあります。これらの兆候が身近な人に見られる場合、すぐに専門家に相談することが重要です。特に、以前に自殺を試みたことがある人や、長期間にわたり情緒的な困難を抱えている人に関しては、リスクが高まることがあります。早期に対応を行うことで、深刻な事態を防ぐ助けとなります。

自殺のリスクを減らすためには、まず周囲の人々とのコミュニケーションを大切にし、信頼できる人とのつながりを維持することが重要です。また、健康な生活習慣を保つことも効果的です。ストレス管理や適切な休息、趣味活動などを通じて心身のバランスを保つことが自殺リスクの低減につながります。専門家への相談を受けることも、早期の介入を可能にし、必要なサポートを受けるために欠かせません。自身の感情や思考に注意を払い、危険信号を見逃さないことが、予防の鍵となります。

自殺に関する不安や悩みを抱えている場合は、精神科医、心理カウンセラー、精神保健の専門家に相談するのが効果的です。これらの専門家は、相談者の気持ちに寄り添い、適切なサポートを提供します。また、家族や信頼できる友人にも相談することで、周囲の支援を得ることも重要です。身近な人に相談することで、より安心感を持つことができ、適切な支援への道が開けるでしょう。

自殺を防ぐためには、まず周囲に注意を払い、身近な人の変化に気をつけることが重要です。気になる兆候が見られた場合、専門家に相談し、支援を得るための環境を整えることが効果的です。また、家族や友人とのコミュニケーションを大切にし、共感を持って話を聞くことがサポートの第一歩です。地域の相談窓口や自殺予防センターを利用することで、適切な支援を受けることが可能です。

自殺を考えている人をサポートするには、まず安心感を提供し、共感を示すことが重要です。焦りや圧力をかけることは避け、相手が安心できるよう、時間をかけて話を聞くことが大切です。専門家への相談を促し、一緒に相談先を探すことも効果的です。無理に解決策を押し付けるのではなく、寄り添い、温かく見守ることで、相手の気持ちが和らぐことがあります。

自殺を考えている人への対応では、まず冷静さを保ち、相手の気持ちに寄り添うことが重要です。焦りや強制的な言動は避け、相手が安心できる環境を提供しましょう。また、専門家の支援を勧める際も、相手が抵抗を感じないように、尊重と共感を持って接することが大切です。無理に解決策を示すのではなく、相手が安全を感じられるように支えることが重要です。

自殺を考えている人には、絶望感、無気力、突然の孤立感、感情の急変、睡眠障害や食欲の変化などが見られることがあります。これらの兆候に注意を払い、変化があれば早めに専門家に相談することが重要です。深刻な事態を未然に防ぐためには、これらのサインを見逃さず、適切な支援を迅速に行うことが必要です。

地域社会として、自殺予防に向けた啓発活動を行い、正しい情報を広めることが重要です。地域の支援機関や相談窓口を利用し、必要な支援が行き渡るようにすることで、自殺リスクの軽減に貢献できます。また、地域の人々がつながりを持ち、支え合う環境を整えることも、予防対策として有効です。

自殺未遂後のサポートとしては、専門家による心理療法やカウンセリングを受けることが重要です。安定した環境で生活を再建し、健康管理や生活習慣の見直しを行うことで、再発防止につながります。また、家族や信頼できる人々の支援を受けることで、心理的な支えを持つことができます。

自殺願望がある場合、まずは専門家の支援を受けることが重要です。心の中のつらい気持ちを話すことで、適切なアプローチを見つけることができます。また、自分の感情や思考に向き合い、危険を感じたときには、周囲の支援を受けることが必要です。危険な行動を回避するためには、専門機関の相談窓口や電話相談を利用し、早期のサポートを受けることが効果的です。

自殺防止のためのカウンセリングを受ける

当オフィスでも自殺防止・自殺予防を主な相談事として来談される方はそこまで多くありませんが、カウンセリングの中で「死にたい」「消えたい」「自殺したい」と訴える方は多いです。うつ病のような精神障害を抱えられている方も多く、自殺防止・自殺未遂は当オフィスでも関わりの深いテーマです。この記事が自殺防止・自殺予防の啓発活動の一環として多少なりとも人の目に触れることができれば幸いです。

死にたいと思われる方へのカウンセリングをしていますので、ご希望の方はご連絡ください。

文献

この記事は以下の文献を参考にして執筆いたしました。