認知行動療法(CBT、Cognitive Behavioral Therapy)について、概要、基本モデル、実施の流れ、実施方法、実施の上での注意点、セルフ認知行動療法などについてクライエント向けに分かりやすく解説しています。

認知行動療法とは認知(物のとらえ方、考え方)と行動を変化させることにより、様々な問題ごとや困難、症状を改善していく技法です。どちらかというとトレーニングに近いイメージです。

認知行動療法の概要

(1)認知行動療法とは

認知行動療法とは、人間の認知(思考や物の捉え方)を変化させることにより、行動や感情、問題を修正していくカウンセリングの一つです。

認知行動療法はうつ病や不安障害、恐怖症などの精神障害に対して大変効果のある方法です。また、最近ではパーソナリティ障害や統合失調症、発達障害、アダルトチルドレンといった精神障害にまで範囲を広げて、適用できるようになっています。さらに精神障害に対してだけではなく、一般の方がストレスを減らしたり、対人関係の改善をしたり、気持ちを楽にしたりする健康法としての活用も可能です。

認知行動療法は元々、認知療法と行動療法という別の種類のカウンセリングの方法がありましたが、この2つが合わさって認知行動療法になりました。

この認知行動療法は様々な利点やメリットがあります。それを下にまとめています。

- 比較的短期間で効果があらわれる

- エビデンス(根拠)があり、効果があることが実証されている

- 再発を防ぎ、また予防効果も高い

- 薬物療法のような副作用がない

- オンライン面接でも実施できる

(2)よくある相談の例(モデルケース)

30歳代の男性

幼少期は特に問題なく、活発に遊ぶ子どもでした。小中学校では野球部に入り、頑張って練習をしていました。高校や大学も特に問題なく、過ごし、友達もそれなりに多い方でした。大学を卒業後はメーカーに就職しました。仕事は忙しかったようですが、体力には自信があり、残業も厭わずに頑張っていました。その頑張りが認められ、30歳になる頃には管理業務にも付くようになりました。

しかし、その頃から段々と調子が悪くなっていきました。彼の下に着いた部下とのコミュニケーションがうまく取れず、適切に指示や指導をすることが難しかったようです。また、そういう状況を見た上司は彼に対してプレッシャーを与えてくるようになりました。彼はそうした状況を取り戻すために残業を増やしていきました。ある日の朝、身体が全く動かず、布団から出れなくなりました。それと同時に食欲も低下し、何を食べても美味しく感じなくなりました。さらには段々と夜も寝れなくなっていき、気分は滅入るばかりでした。ちょうどその時に社内で実施しているストレスチェックがあり、そこで高ストレス状態であるという結果があり、職場の保健師と面談することになりました。保健師からはまずは心療内科に行くことを勧められ、彼は気乗りはしませんでしたが、この状態が改善するならばと思い、近隣の心療内科を受診しました。そこでは抑うつ状態、適応障害と診断されました。休職を勧められましたが、彼は仕事をほったかしにはできないと考え、休職は拒否しました。主治医はそれならばと提携しているカウンセリングルームを紹介し、そこでカウンセリングや認知行動療法を受けるようにと助言しました。

彼はカウンセリングルームに予約を取り、初回のカウンセリングを受けました。カウンセラーから話を一通り聞かれた上で、認知行動療法が良さそうであると提案をされました。彼は認知行動療法についてはあまり聞いたことはありませんでしたが、この状態が治るのであればと思い、その提案を受け入れました。認知行動療法では認知・行動・感情・身体・環境のそれぞれがどのようなサイクルで悪循環に陥っているのかを丹念に整理していきました。そして、活動性が低下しているようだったので、行動活性化をし、活動性を上げていくことになりました。また、それと同時に、職場でのコミュニケーションの問題があったようなので、アサーショントレーニングを取り入れ、部下や上司との適度なコミュニケーションができるように取り組みました。こうしたことは実際に自宅や職場で実践し、それを記録しました。その記録を元に次のセッションで話し合い、次の課題をまた作るということを繰り返しました。

そうした方法を使う内に、やや気分も和らぎ、抑うつも多少は落ち着いて行きました。それを見計らい、認知再構成法を活用し、彼の認知の変容を促すことになりました。その中で彼は自身が頑張らねばならない、うまくいかないといけない、そうでないと自分の価値はない、といった自分を苦しめてしまう認知があることが徐々に明らかになりました。こうした認知は学生の時から培われており、順調な時には特に問題はない認知でしたが、いざ調子を崩すと自己否定に陥ってしまい、それが悪化を助長させてしまうようでした。認知再構成法ではこうした認知の変容をさらに促していき、合理的で機能的な認知を身に着けるようにしていきました。

こうした取り組みをする中で精神的も随分と安定していきました。部下や上司とのコミュニケーションも円滑に行えるようになり、問題はほぼ消失していきました。

(3)認知行動療法の基本モデル

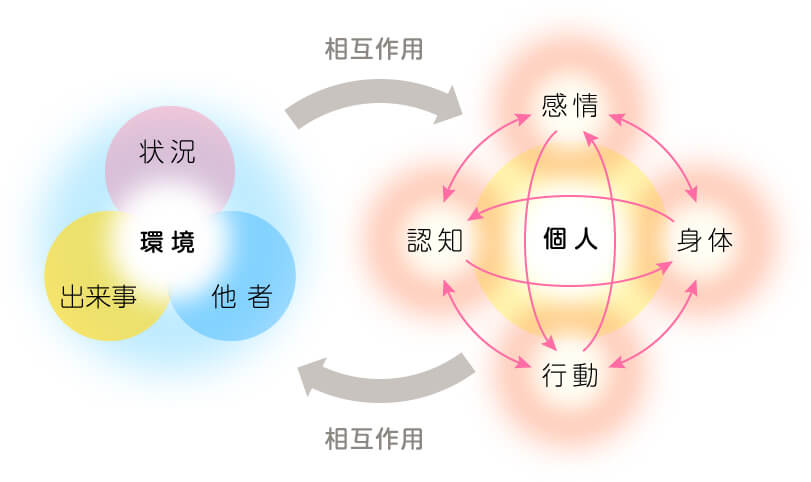

認知行動療法は環境と個人の相互作用を重視します。

その環境には状況や出来事、他者が含まれます。個人には認知、感情、行動、身体が含まれます。こうした環境と個人の相互作用については下の図のような基本モデルで示すことができます。

- 認知・・・物事の捉え方や考え方、受け取り方、頭に浮かぶイメージ、思考のことです。

- 感情・・・気持ちや気分、感じる事柄です。悲しい、怒り、落ち込み、嬉しいなどが代表的です。

- 行動・・・振る舞いや動き、活動のことです。走ったり、運動したりといった大きな動きもあれば、瞬きをする、目を動かすといった小さい動きもあります。

- 身体・・・身体的な反応のことです。心臓がどきどきする、頭痛がする、尿意を感じるなどです。

上の図を見て分かるとおり、全てのことは連動しています。何か問題が起こっている時には、こうした相互作用のどこかに悪循環が生じていることが多いようです。その悪循環がどういうものかを見定めたうえで、認知行動療法ではこれらの中でも、特に認知や行動に働きかけ、改善していこうとする方法です。

モデルケースでは、自分が頑張らねばならない(認知)、焦りや困惑(感情)、残業をする(行動)、食欲低下や不眠(身体)、上司のプレッシャーや部下が動かない(環境)、といったようなことが起こっており、これらがぐるぐると繰り返されていました。

(4)認知行動療法と認知の歪みとネガティブ思考

認知行動療法では特に認知や思考を重視します。認知や思考に正しい・間違っている、というのはありませんが、あまりにも偏っていたり、過度になってしまうと、それが引き金となってしまい、心身の不調や気分の落ち込みなどに悪い影響を与えてしまいます。

モデルケースでは、自分が頑張らねばならないと強く考えていました。これは「べき思考」と言えます。

認知の歪みやネガティブ思考については以下のページに詳細を記載しています。

(5)認知行動療法の技法

認知行動療法にはさまざまな技法、介入法があります。そして、基本モデルに沿ってアセスメントをし、それに基づいて、どこに悪循環が起こっており、どこか問題になっているのかによって、技法を選択します。

モデルケースでは行動活性化、アサーショントレーニング、認知再構成の3つ使用しています。

認知行動療法の他の各種の技法については以下にまとめています。

(6)認知行動療法の実施の流れ

認知行動療法は個々人によって多少は変動しますが、概ね以下のような順で進んでいきます。

- 問題のアセスメント・見立て

- 問題のメカニズムなどについての心理教育

- 目標の設定と技法の選択

- 認知行動療法の段階的な実施

- 実施した結果の評価

- 再発防止の方法の設定

- 認知行動療法の終了

モデルケースでも、基本モデルを用いてアセスメント・見立てを最初に立てました。そして、行動活性化やアサーショントレーニングといった技法を選択し、実施していきました。そして途中でさらにアセスメントしたことに基づいて認知再構成法も追加しています。そして、症状が消失していったため、認知行動療法を終了しています。

認知行動療法の流れについては以下に詳細を解説しています。

(7)認知行動療法をセルフで実施する方法

認知行動療法はマニュアルがある程度しっかりしているため、ある程度の知識と能力さえあれば、セルフで実施することが可能です。また、そのための手引書やマニュアルも出版されているので、それを参考にすることもできます。

モデルケースでは大部分をカウンセラーと一緒に取り組みましたが、職場や自宅では自分で実施をしていました。これも部分的にセルフで実施するということになるでしょう。

認知行動療法をセルフで実施する方法の詳細は以下をご覧ください。

(8)認知行動療法に向かない場合

認知行動療法は効果の高い方法ですが、万能ではありません。あまりにも症状が強い場合や意欲が持てない場合など、認知行動療法をしない方が良い場合があります。

モデルケースでは幸いに症状はまだ強くなく、初期だったこともあり、比較的スムーズに認知行動療法に導入できました。またモデルケースの意欲が高かったことも功を奏した理由でしょう。

認知行動療法に向かない場合の詳細については以下をご覧ください。

認知行動療法を受けるには

(1)どこで受けられるか

主には精神科や心療内科を標ぼうしているクリニックや病院といった医療機関があります。また、行政であれば教育センターや療育センターなどがあります。さらには民間のカウンセリングルームなどもあります。そうしたところに在籍している臨床心理士や公認心理師などのカウンセラーがいれば認知行動療法を受けることはできます。ただ、カウンセラーであれば全員が認知行動療法を実施できるわけではないので、あらかじめ問い合せておくと良いでしょう。

インターネットでは日本臨床心理士会が運営している以下のサイトで認知行動療法を実施できる臨床心理士を検索することができるので、こちらを利用しても良いでしょう。

(2)時間はどれぐらいか

認知行動療法は何回か、定期的に受ける必要があります。例えば、厚生労働省のうつ病の認知行動療法マニュアルでは全16回と設定されています。また、精神障害の種類にもよりますが、5~10回程度で改善を示し始めるようです。

来所する頻度にもよりますが、例えば隔週で実施すると、3~8ヶ月程度が必要となります。この期間を長いと見ると短いと見るかは人にもよりますが、数年以上も病気に苦しんでいる人であれば、数ヶ月で改善するのであれば非常に助かるのではないかと思います。

(3)費用はどれぐらいか

医療機関で保険適用で受けることができるのであれば、1回1000~1500円前後ぐらいになります。自立支援法の適用があれば500円前後ぐらいになります。教育センターや療育センターなどの行政であれば無料です。ただし、こうしたところで受けることができるのは一部に限られているようです。

民間のカウンセリングルームなどでは1回5000~15000円ぐらいが多いようです。

当オフィスでの認知行動療法

当オフィスでも認知行動療法を行っております。当オフィスの認知行動療法は以下のようなことを大切にしながら行っております。

(1)相性を考えたマッチングをします

認知行動療法もカウンセリングの一つなので相性が重要となっています。そのため、相性の良いカウンセラーと認知行動療法を取り組めると良いでしょう。(株)心理オフィスKではその点、認知行動療法を実施できるカウンセラーが複数います。なので、相性をしっかりと見極めた上で、認知行動療法に取り組めます。

(2)アセスメントと説明を丁寧にします

(株)心理オフィスKではアセスメントと説明を大切にしています。アセスメントが適切に行えていないと適切な技法の選択や実施ができません。さらに、アセスメントで分かったことを説明し、納得した上で認知行動療法に取り組んでもらいたいと思います。そのために、説明にはしっかりと時間を使い、分かりやすく、また理解しやすいように説明いたします。

(3)粘り強くお付き合いします

そして、認知行動療法の実施をしているとスムーズに進展することもあれば、なかなかうまく進展していかないこともあります。進展しない時も根気よく続けることが必要です。そのためにカウンセラーはクライエントさんと連携し、励まし、一緒に伴走するように努めます。

こうしたところが(株)心理オフィスKでの認知行動療法の特徴といえるでしょう。

認知行動療法についてのトピック

認知行動療法に関するいくつかのトピックです。認知行動療法の詳細について知りたい方は以下のページをご覧ください。

認知行動療法についてのよくある質問

認知行動療法(CBT)は、思考や行動のパターンを見直すことで、感情や行動の改善を目指す心理療法です。この療法は、特にうつ病や不安障害、パニック障害などの治療に効果があることが広く認められています。具体的には、患者が自分の考え方や行動がどのように感情や症状に影響を与えているかを学び、その認知の歪みや非合理的な思考を修正していきます。これにより、患者は自分の精神的な健康を改善するためのスキルを習得し、自己肯定感やストレス耐性を向上させることができます。

認知行動療法は、一般的には専門の心理士や医師との定期的な面談を通じて行われます。治療は、主に患者が自己認識を深め、思考と行動のパターンを見直すことを中心に進められます。セッションの中では、患者が直面している問題を具体的に分析し、それに対して適切な解決方法を考え、試していきます。また、セラピストは患者に対して課題を与え、治療の進行をサポートします。通常、セッションは週1回程度で行われ、数ヶ月にわたって行われることが一般的です。治療が進むにつれて、患者は自分自身で問題解決に取り組むスキルを身につけることができます。

認知行動療法は、特にうつ病や不安障害、パニック障害、強迫性障害など、さまざまな精神的な症状に対して効果があります。うつ病では、否定的な思考パターンや自責の念を修正することにより、気分の改善を促進します。不安障害においては、過剰な心配や恐怖感を現実的な視点で見直すことで、不安の軽減が期待されます。また、強迫性障害では、強迫的な行動を減らし、適切な反応を学習することが可能です。これらに加え、PTSD(心的外傷後ストレス障害)や食事障害、アルコール依存症などにも応用され、効果が認められています。

認知行動療法における効果の現れ方は個人差がありますが、一般的には数ヶ月の治療を通じて改善が見られることが多いです。初期段階では、患者は自分の思考や行動パターンに対して気づきを得ることができ、徐々に症状の軽減を感じるようになります。治療が進むにつれて、自己理解が深まり、患者は自分で問題を解決する力を養います。このようにして、最初は短期間で効果が現れることがありますが、より長期的な改善を目指す場合は、数ヶ月から1年以上のセッションが続くこともあります。治療を終えた後も、定期的に自分の状態を確認することで、再発を防ぐことができます。

認知行動療法は、自分の思考や行動に対して意識的に取り組みたいと考えている方に向いています。特に、うつ病や不安障害を抱える人々、生活の中でストレスを強く感じている方、自己改善を目指す方に効果的です。また、自分の症状に対する認識を深め、自己管理能力を高めたいと感じている人にとっても有用です。認知行動療法は、精神的な健康を改善するための具体的な方法を学ぶことができるため、問題解決能力を高めたり、日常生活で感じるストレスを軽減したい方にも適しています。

はい、認知行動療法は薬物療法と併用することが可能です。実際、薬物療法は、症状を一時的に緩和するのに有効ですが、認知行動療法は、患者が症状の根本的な原因を理解し、改善するための方法を学ぶことができるため、併用することで、より効果的な治療が期待できます。例えば、うつ病や不安障害の場合、薬物療法により症状が緩和されている間に、認知行動療法を進めることで、長期的に症状が再発しにくくなります。このようなアプローチは、治療の効果を高めるために非常に有益です。

認知行動療法は、セルフヘルプの方法もありますが、専門家の指導のもとで行う方が効果的です。自分で行う場合、書籍やオンラインコースを通じて学ぶことができますが、自己流で行うと誤った方法で取り組んでしまうこともあります。専門のカウンセラーや心理士と一緒に進めることで、適切なサポートを受けながら、効果的に症状を改善することができます。特に、複雑な症状や深刻な症状がある場合は、専門的な支援が不可欠です。

認知行動療法は、精神科クリニックやカウンセリングルーム、病院の精神科などで受けることができます。これらの場所では、認知行動療法を専門に扱っている心理士や精神科医が指導してくれます。治療を希望する場合、地域の医療機関や専門の施設を探し、初めての診察で自分の症状や治療に対する考えを相談すると良いでしょう。また、多くの地域でオンラインカウンセリングも提供されているため、自宅で受けられる場合もあります。

認知行動療法は、一般的には保険適用となることがあります。治療が医師によって指示された場合、医療保険が適用される場合があります。ただし、施設や治療内容によって異なるため、具体的な保険適用については、受診を希望する医療機関に確認することが重要です。保険適用外の場合もありますが、費用について事前に確認し、納得した上で治療を開始することが望ましいです。

認知行動療法は、思考や行動のパターンを見直すことによって、さまざまな心理的な症状の改善を目指します。うつ病や不安障害、パニック障害などの症状において、感情の調整やストレス管理が可能になり、患者は自己肯定感を高めることができます。また、認知行動療法は、患者が自分自身の行動や思考に対して責任を持つことを促し、長期的には再発を防ぐことが期待できます。ストレスフルな状況や生活の中で感じる不安を軽減する方法を学べるため、日常生活の質を向上させることができます。

認知行動療法を受けたい人へ

認知行動療法は短期集中型であるといわれています。短ければ数ヶ月・数セッションで終わります。もちろん問題の所在や病歴の長さとも関連するので全てがそうであるとはいえませんが。

また、認知行動療法はエビデンスがしっかりしており、対象とターゲットと技法の選択さえ間違えなければ比較的効果があらわれやすいです。

こうした認知行動療法を受けてみたいという方は当オフィスにお申し込みください。