ナラティヴセラピーについて、ナラティヴセラピーの基盤となる社会構成主義の考え方の説明から、ナラティヴセラピーのやり方と技法について、ナラティヴセラピーに対する批判や家族療法から発展してきた歴史について述べていきます。

目次

ナラティヴセラピーとは

(1)概要

ナラティヴセラピー(物語療法,narrative therapy)とは、1980年代後半に、オーストラリアのソーシャルワーカーであったマイケル・ホワイトとニュージーランドの文化人類学者のデイヴィッド・エプストンによって開発されたカウンセリングです。

ナラティヴセラピーの特徴は、社会構成主義(social constructionism)の考え方を基盤としています。当事者が語る問題とされているものは、個人の中にあるものではなく、社会や文化の状況のなかで作られてきた問題であるという社会構成主義の考え方から、当事者自身が語る物語(ナラティブ、語り,narrative)そのものを大事にします。クライエントは、カウンセラーと協働作業を通じて問題とされた物語をクライエントにとって好ましい物語へと語り直しが行われる援助技法です。

本文では、ナラティヴセラピーを独自の理論や技法があるような説明の仕方をしていますが、他方では、社会構成主義の考え方に影響を受けている援助技法であるため、カウンセリングを行うカウンセラー側のクライエントの見立てや関わり方、援助の姿勢を問うものであるという説明をされている場合もあります(国重 2021)。

(2)よくある相談の例(モデルケース)

30歳代 男性

Aさんは30代の会社員で、常に周囲の期待に応えようと努力してきました。学生時代から成績優秀で責任感が強く、上司や同僚からの信頼も厚い一方、心の内では「失敗してはいけない」「迷惑をかけてはいけない」という強迫的な思いが強く、慢性的な疲労感と虚しさを抱えていました。ある日、上司の一言をきっかけに仕事への意欲が途切れ、職場に行けなくなったことからカウンセリングを受けることになりました。

初期面接では「自分がどう感じているかが分からない」と話し、自分の人生を「他人のために演じてきた」と振り返りました。カウンセラーはナラティヴセラピーの立場から、Aさんの語る物語の背景にある「社会的・文化的な期待」の影響に焦点を当てました。Aさんが自らを「良い人」「頑張り屋」として語る一方で、「疲れきった自分」「怒りを抑え続ける自分」も存在していることを確認し、語り直しのきっかけを探っていきました。

中期には、「過剰適応」というラベルをAさん自身の中で外在化(externalization)する作業を行いました。カウンセラーは「その“過剰適応さん”は、どんな場面であなたの前に現れますか?」と問いかけ、Aさんはそれを「期待に応えようとする時に現れる守護者のような存在」と語りました。そうしたメタファーを通じて、Aさんは“過剰適応”をただの欠点ではなく、これまでの人生を支えてきた戦略でもあったと再評価しました。

さらに、「本当はどうありたいか」という新たなストーリーを紡ぐ作業が始まりました。Aさんは、他者の承認ではなく「自分が満足できる範囲でやる」ことを目標とし、少しずつ職場復帰を果たしていきました。再物語化(re-authoring)の過程では、カウンセラーとともに“自分のための選択をする人生”という新しい語りを構築しました。

3年目には、Aさんは「頑張ること」と「休むこと」の両立を自分なりに見つけ、他者との距離を保ちながら安定した生活を送れるようになりました。ナラティヴセラピーは、Aさんにとって「自分の物語を取り戻す」過程となり、過剰適応の中で失われていた主体性と自由を再び取り戻す契機となりました。

(3)社会構成主義とは

ナラティヴセラピーは、社会構築主義カウンセリングと言われています(坂本 2019)。上記でも述べましたが、ナラティヴセラピーは、社会構成主義の考え方を基盤にしています。

社会構成主義の考え方とは、簡単にいうと、現実や真実はただ一つであるとするのではなく、よって立つ所により現実や真実の見方が変わる、現実や真実は語りやコミュニケーションによって構成されるという考え方です。

Aさんの場合、カウンセリングの中で「自分が頑張りすぎるのは性格の問題」という見方から、「周囲や社会の期待が自分の行動を形づくっていた」という視点へと変化していきました。社会構成主義の枠組みが、Aさんの物語を相対化する手がかりとなりました。

(4)無知の姿勢とは

ナラティヴセラピーでは、カウンセラーはクライエントの人生について何の知識も持っていない、クライエントから教えてもらうという無知の姿勢で話を聴くことが前提になります。例えると、医者と患者という上下関係や権威関係ではなく、対等な関係をつくれるように配慮します。

クライエントに敬意を払う姿勢が対等な関係をつくることに近づくことができるとされています。その際にカウンセラーは、対等な関係で会話ができるように配慮することが大事です。そのような関係の会話のなかで、クライエントが問題とすることに、クライエント自身が新しい意味や見方が生み出されるようにカウンセラーは面接の場をつくっていきます。

カウンセラーとクライエントが平等で公平と感じられる関係性の時の方が、より新しい意味や見方を生み出すことができるという考えがあります。この無知の姿勢がナラティヴセラピーの援助技法の説明のなかで、カウンセラーの姿勢を問われている所以でもあります。

Aさんは、カウンセラーが「Aさんのことを決めつけず、共に考える姿勢」で関わることに安心感を覚えました。専門家としての解釈よりも、Aさん自身の語りを尊重する「無知の姿勢」により、自己探求が促されました。

ナラティヴセラピーのやり方と技法

(1)ナラティブセラピーの流れ

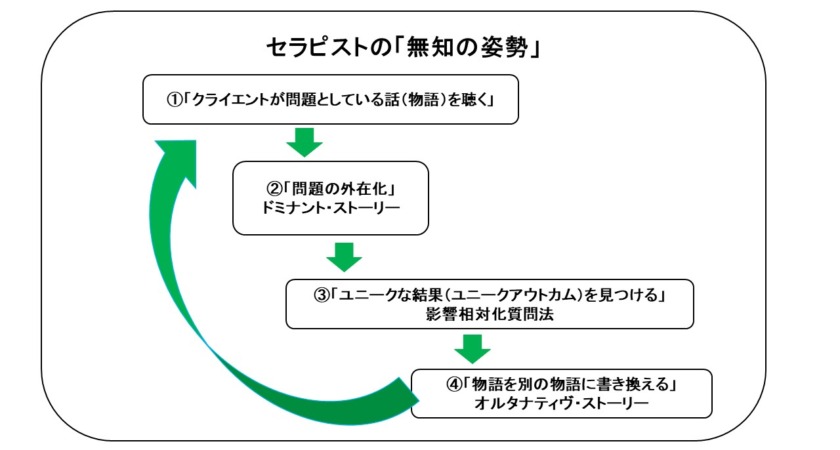

ナラティヴセラピーのやり方は、大まかにすると、以下のようになります。

- クライエントが問題としている話(物語)を聴く

- 問題の外在化

- ユニークな結果(ユニークアウトカム)を見つける

- 物語を別の物語に書き換えるとなります。

それぞれの過程の説明に加えて、そのなかの技法についても説明します。

Aさんの場合、まず現状を語り、その中にある「〜せねばならない」という思考を整理しました。その後、問題の外在化と再物語化を通して、自身の新しい価値観や生き方を描けるようになっていきました。

(2)クライエントが問題としている話(物語)を聴く

クライエントが問題としている話(物語)は、当事者の視点からの物語です。しかし、その物語も他者からの視点でみれば、物語も異なった出来事を取り上げたものになってきます。

クライエントが最初に語った物語でスポットがあたっていない出来事を、カウンセラーは無知の姿勢で、カウンセラーが良いと思う物語に誘導したりするのではなく、クライエント自身が良い・好ましいと思う物語を語ってもらえるように話を聴きます。

Aさんは、最初「自分が弱いから苦しい」と語っていましたが、カウンセラーが丁寧に聴く中で、「常に期待に応えようとする社会の物語」に縛られていることに気づき始めました。

(3)問題の外在化

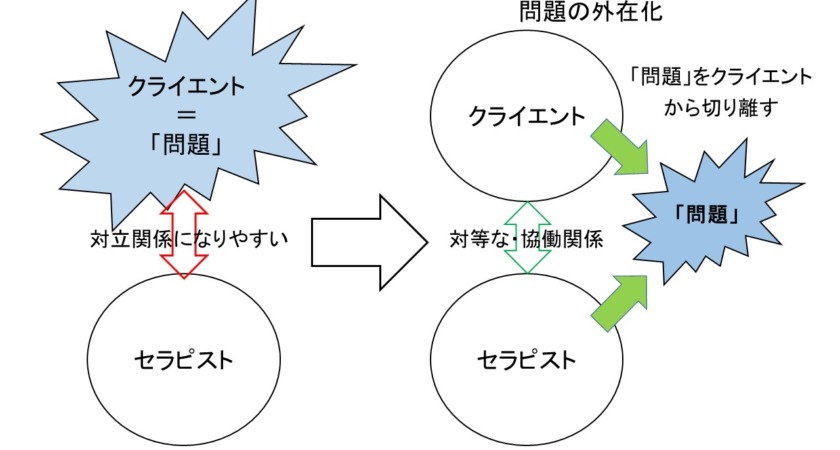

ナラティヴセラピーでは、人を問題とすること自体が問題であると考え、問題を持っているクライエントは、その問題に困らされているとみます。

そのため、カウンセラーは、クライエント自身を問題とみるのではなく、クライエントと問題を切り離してみます(図2)。場合によって、問題に名前をつけたりして、クライエント自身も名付けられた問題に苦しんでいるという物語にすることによって、クライエントと一緒に問題に取り組めるように会話を進めます。

問題に苦しんでいる物語のことを、「ドミナント(支配的な)・ストーリー(dominant story)」と呼んでいます。

Aさんの場合、「過剰適応」という問題を一人の登場人物のように描くことで、それと距離を取ることができました。問題を自分そのものではなく、外在的な存在として捉えることで、新たな対話が可能になりました。

(4)ユニークな結果(ユニークアウトカム)を見つける

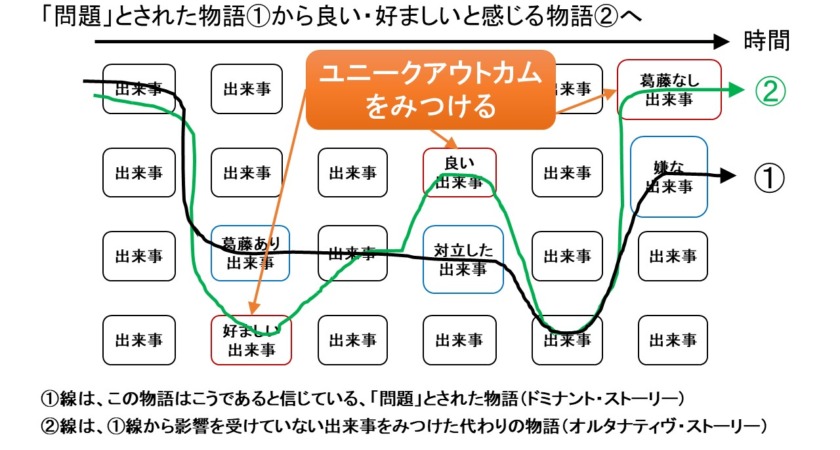

ナラティヴセラピーでは、クライエントへの質問方法が大事になります。そのため、影響相対化質問法(relative influence questioning)という質問技法を用いています。

その技法には以下のような二つの質問方法があります。

- 外在化された問題が起きていない場合や気にならないような例外があれば、その出来事を見つけるような質問を行います

- 外在化された問題がどうして現在もクライエントを困らせているのかを考えるような質問を行います

これらの質問を行うことで、問題に支配されていない良い時の状態(ユニークアウトカム)を見つけていきます(図3)。

Aさんは、仕事で「今日は自分のペースで進められた」と気づいた瞬間をユニークアウトカムとして取り上げました。小さな成功体験が、新しい物語の始まりとなりました。

(5)物語を別の物語に書き換える

ドミナント・ストーリーから、問題に支配されていないユニークな結果や問題と対立したり、葛藤したりした物語ではなく、そのような影響をうけていない物語や、これまでの物語に代わる物語(オルタナティヴ・ストーリー)をクライエントとの会話を通じて一緒に見出していきます。

そのオルタナティヴ・ストーリーを見出しながら、問題を持つ物語を別の物語へと書き換えていきます(図3)。

Aさんは、これまでの「他人の期待を満たす人生」から、「自分の心が納得できる人生」へと物語を再構成しました。新しい語りが、主体性と穏やかな自己理解を支える土台になりました。

ナラティヴセラピーに対する批判

(1)カウンセラーの姿勢について

ナラティヴセラピーが、無知の姿勢でカウンセラーがクライエントの面接に臨むことから、専門性を捨てると専門家の存在意義がなくなるという批判がありました。

それに対して、ナラティヴセラピーは、全く専門性を捨ててしまうということではなく、クライエントと対等な関係や物語を語りやすくするために、会話の流れをつくるのは専門性を持つカウンセラーの役割になります。

そのため、専門家の存在意義がなくなるというのは誤解が生じているとする立場もあります。

Aさんの場合、カウンセラーが評価や助言を控え、対等な立場で対話することが重要でした。この「共同編集者」としての姿勢が、Aさんの物語の変容を支えました。

(2)技法の特徴について

ナラティヴセラピーは、クライエントの物語を聴き、その語りが変化していくことを大事にするカウンセリングであるため、例えば、何らかの障害の特性によって、クライエント自身が物語を語ることが難しい場合は、ナラティヴセラピーを行うことはできないという批判があります。

それに対して、ナラティヴセラピーは、障害の特性においても言葉を通じて構成されるものであるという社会構成主義の考え方から、対象者がどのように言葉で表現するのか、またカウンセラーがその言葉を受け、それをどのように返してやり取りをしていくのかが問われるといわれます。

そのため、障害の特性があるからナラティヴセラピーは意味がないということにはならないと考える立場もあります。

Aさんのカウンセリングでは、会話やメタファー、手紙などを用いた柔軟な技法が用いられました。形式にとらわれず、Aさんの語りの自然な流れを尊重することが特徴でした。

ナラティヴセラピーの歴史

家族療法について、ナラティブセラピーが誕生するまでに、家族療法には様々な学派ができ、それぞれの考え方や技法が発展してきました。この間の世代を第一世代と呼びます。

1980年代後半頃から、それぞれの学派の考え方や技法を統合したり、折衷したりしたものとなり、第二世代と呼ばれるようになります。第二世代の代表的なカウンセリングに、ソリューションフォーカストセラピーとナラティヴセラピーがあります。

家族療法が発展していくなかで、これまでのカウンセリングの常識であった心は「個人の病理である」という見方から、「関係のなかで問題や症状が生まれる」という見方に加えて、カウンセリングを行うカウンセラーも関係の対象であるとされました。それを発展させてきたのが、社会構成主義の考え方であり、現実や真実はただ一つであるとするのではなく、よって立つ所により現実や真実の見方が変わる、現実や真実は語りやコミュニケーションによって構成されるという考え方です。

その考え方をナラティヴセラピーは基盤にしています。社会構成主義の考え方は、1966年に社会学者のピーター・L・バーガーとトーマス・ルックマンによる著書『現実の社会的構成』の中で、「組織は社会的に構成される」と主張したことからはじまりました。その後、心理学分野で社会的構成主義を本格的に提唱したのはケネス・J・ガーゲンであり、心理学分野のなかでも社会構成主義の影響は広がりました。社会学から出てきた社会構成主義の考え方は、心理学だけでなく、教育学や文化人類学、社会福祉学など人間科学のあらゆる分野にも広まっていきました。

ナラティヴ・セラピーについてのよくある質問

ナラティヴ・セラピーは、クライアントの物語に注目し、問題を外部化して捉えなおす心理療法です。セラピストは、クライアントの過去や現在の出来事を物語の形で話す手助けをし、その物語に対する新たな視点を提供します。これにより、クライアントは問題を自分の一部ではなく、外部のものとして認識することができ、自己の力を再発見することができます。物語は単なる過去の出来事の記録ではなく、自己理解と未来の方向性を決定する重要な要素として扱われます。

ナラティヴ・セラピーの主な目的は、クライアントが自分の物語を再構築することです。この再構築によって、クライアントは自己の力を再発見し、問題に対する新しい視点を得ることができます。問題を外部化することで、問題が自己の一部であるという感覚から解放されるため、クライアントはより積極的に人生の選択を行うことができるようになります。このプロセスを通じて、クライアントは自己理解を深め、自己の価値観や希望を明確にし、より豊かな人生を実現する手助けを行います。

ナラティヴ・セラピーの特徴的な手法の一つは、問題を「外在化」することです。これは、問題がクライアントの一部ではなく、外部の存在であると認識させる技法です。たとえば、うつ病や不安などの症状を、あたかも外部のキャラクターのように扱い、クライアントとその問題との関係を新しい視点で考えることができます。さらに、このアプローチではクライアントが自分の物語を再定義し、過去の経験をどのように捉えるかを見直すことによって、自己の成長を促します。物語を通じて問題を解決しようとする点が、他の心理療法と大きく異なる特徴です。

ナラティヴ・セラピーでは、いくつかの主要な手法が使用されます。外在化は、問題をクライアントから切り離す手法で、クライアントが問題に対して新たな視点を持てるようにします。再著述は、クライアントの物語を別の視点から語り直し、前向きな解釈を加える技法です。リ・メンバリングは、過去の出来事や記憶を再評価し、クライアントが自分の強みや価値を見直す方法です。また、アウトサイダー・ウィットネスは、他者の視点を取り入れることで、クライアントの物語に新しい意味を与え、深みを加える手法です。これらの手法は、クライアントの状況やニーズに応じて柔軟に使い分けられます。

ナラティヴ・セラピーは、自己の物語に再び意味を見出したいと感じている人や、過去の出来事が現在の自分に影響を与えていると感じている人に特に適しています。例えば、過去のトラウマや困難な経験から解放されたい人、自分の状況に対する新たな視点を得たい人に効果があります。また、問題解決のための新たな方法を探している人にも有効です。ナラティヴ・セラピーでは、物語を再構築することで、クライアントが自己理解を深め、自己の強みや希望を発見し、より健康的で積極的な行動ができるようになることを目指します。

ナラティヴ・セラピーの効果には、自己理解の深まり、過去の出来事の解釈の変化、感情の整理、対人関係の改善などが含まれます。物語を通じて問題を外在化し、新たな視点で捉え直すことで、クライアントは自分の強みや価値に気づくことができます。また、物語を再構築することにより、自己の過去や現在に対する認識が変わり、ポジティブな変化を引き起こします。クライアントは自分の物語の語り手としての役割を再確認し、より自由で選択肢の多い人生を歩むことができるようになります。

ナラティヴ・セラピーのセッションは、クライアントの物語に焦点を当て、その語りを共感的に聴くことから始まります。セラピストは、クライアントの話の中で問題を外部化し、問題に対する新たな視点を提供します。セッションでは、クライアントが自分の物語を再構築し、前向きな意味を見つけられるようサポートが行われます。また、クライアントのペースに合わせて進行し、必要に応じて手法を調整していきます。セッションの進行中にクライアントは自分自身の強みや希望を発見し、物語を通じて成長を促進されます。

ナラティヴ・セラピーと他の心理療法の大きな違いは、問題をクライアント自身の一部として捉えず、外部の存在として扱う点です。例えば、認知行動療法や精神分析では、問題がクライアントの思考や感情の一部として取り扱われることが多いですが、ナラティヴ・セラピーでは問題を外部化することで、クライアントが問題に対して新しい視点を得られるようにします。また、ナラティヴ・セラピーでは、クライアントが自己の物語を語り直し、その中で新しい意味を見つけることが重視されます。

ナラティヴ・セラピーのセラピストは、クライアントの物語に対して共感的であり、非判断的な姿勢で接することが求められます。彼らは、クライアントの過去や現在の体験を尊重し、その中で新たな意味を見つける手助けをします。セラピストは、クライアントが自分の物語を再構築できるようサポートし、そのプロセスでクライアントが自己の強みや価値を再認識できるよう導きます。また、セラピストは、クライアントが問題を外部化し、より良い方向に進むための支援を行います。

ナラティヴ・セラピーを効果的に活用するためには、まずクライアントが自分の物語にどれだけ積極的に関与できるかが重要です。物語の再構築には時間がかかることもありますが、クライアントが自分自身の経験を深く掘り下げ、その中で新たな意味を見出すことが鍵となります。セラピストは、クライアントのペースを尊重し、支援的で非指示的な姿勢で進めることが効果的です。また、クライアントが自己の強みや希望を認識できるようにすることが、治療の効果を最大限に引き出します。

カウンセリングを受けたい

心理学のなかでも社会構成主義の考え方は大きな影響を与えていますが、それは心理学の分野だけでなく、人間科学のあらゆる分野にも影響を与えています。

当オフィスではナラティブセラピーそのものは行っておりませんが、その理念や価値観を大事にしながらカウンセリングを行っています。カウンセリングをご希望の方は以下の申し込みフォームからお問い合せください。

文献

この記事は以下の文献を参考にして執筆いたしました。