慢性疲労症候群は、強い倦怠感や認知機能の低下など、日常生活に深刻な影響を及ぼす疾患です。その治療法として、薬物療法や運動療法に加え、心理学的アプローチも注目されています。本記事では、カウンセラーの視点から、慢性疲労症候群の治療における心理学の役割について解説します。

目次

慢性疲労症候群とは

慢性疲労症候群とは、それまで健康に生活していた人が、突然原因不明の激しい倦怠感を発症し、その後、強度の疲労感、微熱、頭痛、脱力感、思考力の障害、抑うつなどの精神神経症状が長期間にわたって続く疾患です。これにより、日常生活を送ることが困難になります。症状の程度には個人差があり、比較的軽症で仕事ができる方がいる一方で、重症化し、寝たきりまたはそれに近い状態になる方もいます。

慢性疲労症候群とは、それまで健康に生活していた人が、突然原因不明の激しい倦怠感を発症し、その後、強度の疲労感、微熱、頭痛、脱力感、思考力の障害、抑うつなどの精神神経症状が長期間にわたって続く疾患です。これにより、日常生活を送ることが困難になります。症状の程度には個人差があり、比較的軽症で仕事ができる方がいる一方で、重症化し、寝たきりまたはそれに近い状態になる方もいます。

日本では現在、慢性疲労症候群の正式な名称は、筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome:ME/CFS)とされています。この疾患は、単なる慢性疲労とは全く異なるものですが、病名に「疲労」という言葉が含まれているため、「疲れに弱い人」「怠けている」「サボっている」などといった周囲の誤解や偏見を受けることが問題視されてきました。そのため、現在では世界中の多くの医学誌で使用されている筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群)が正式な名称となっています。1) ただ、本記事では読みやすくするため、従来から使用されている慢性疲労症候群で統一します。

ちなみに世界保健機関(WHO)の国際疾病分類(ICD-11)においては、慢性疲労症候群は神経系疾患に分類され、慢性的な神経・免疫系の難病とされています。2)

患者数については、最近の詳細な調査が行われておらず正確な数は不明ですが、過去の調査結果が参考になります。1999年および2012年に厚生労働省研究班が名古屋地区で実施した疫学調査では、一般地域住民の約0.1〜0.3%が慢性疲労症候群に該当すると報告されています。また、2004年に文部科学省研究班が大阪地区で実施した疫学調査でも、約0.3%が慢性疲労症候群に該当することが示されました。これらのデータをもとに、日本における15歳〜65歳の慢性疲労症候群の患者数は、約8万〜24万人と推定されています。3)4)

よくある相談の例(モデルケース)

30歳代 男性

Aさんは、もともと健康で活動的な生活を送っていました。大学卒業後、営業職として働き、毎日の仕事にやりがいを感じながら忙しく過ごしていました。しかし、数年前から原因不明の強い倦怠感に襲われるようになりました。最初は単なる疲れだと思い、休息を取れば回復すると考えていましたが、次第に症状が悪化し、どれだけ休んでも疲労が取れない状態が続くようになりました。

仕事に支障をきたすようになり、病院を受診したものの、検査では異常が見つからず、「ストレスや自律神経の問題では」と言われることが多く、適切な治療を受けられませんでした。そのうち、微熱や頭痛、集中力の低下、筋肉の痛みなども現れ、ついには出勤が困難になり、やむを得ず休職しました。周囲の理解を得ることが難しく、「怠けているのでは」といった心ない言葉をかけられることもあり、精神的にも追い詰められていきました。

その後、ようやく専門医により慢性疲労症候群と診断されました。薬物療法や運動療法を試みましたが、症状は完全には改善せず、疲労の波が続く状況でした。Aさんは、病気の影響で将来への不安が募り、気分が落ち込みがちになり、次第に自己否定的な思考に陥るようになりました。「以前のように働ける日は来るのか」「このまま社会から取り残されてしまうのではないか」といった不安が頭をよぎり、家族との関係もぎくしゃくするようになりました。

そんな折、医師の勧めもあり、カウンセリングを受けることにしました。カウンセリングでは、まずAさんの抱える不安や葛藤についてじっくり話を聞くことから始まりました。病気の影響で「自分はダメな人間になってしまった」と感じていたAさんに対し、カウンセラーは「病気による制限があっても、自分の価値が損なわれるわけではない」という視点を伝えました。また、病状の波に合わせて活動量を調整する「ペーシング」の考え方を取り入れ、自身のエネルギーレベルを把握しながら無理なく日常生活を送る方法を学びました。

さらに、認知行動療法を活用し、「社会復帰できないかもしれない」という極端な思考に気づき、現状でできることに目を向けるトレーニングを行いました。Aさんは、「何もできない」と思い込んでいたが、実際には少しずつできることが増えていることに気づきました。家事を分担したり、趣味の読書を再開したりと、小さな成功体験を積み重ねることで、次第に気持ちが前向きになっていきました。

現在、Aさんは体調を見ながら在宅でできる仕事を模索し始めています。以前のようにフルタイムで働くことは難しいかもしれませんが、できる範囲で社会とつながりを持つことができるようになりました。「焦らず、自分のペースで生きていけばいい」という考えを持てるようになり、病気と向き合う姿勢が変わってきています。

慢性疲労症候群の原因、誘発因子、増悪因子

ウイルスが慢性疲労症候群の発症原因となっている可能性もありますが、これは抵抗力が弱くなったためにウイルス感染を引き起こしている可能性もあるとされています。5)そのため、慢性疲労症候群と関連が示されている特定の感染症は見出されていないと報告されています。

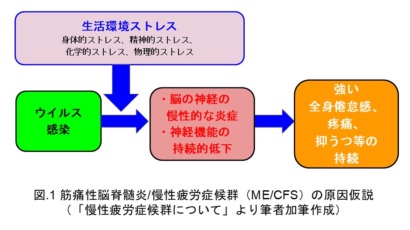

近年の日本の研究では、特定の感染症は確認されていませんが、さまざまな生活環境ストレス(過労などの身体的ストレス、人間関係による精神的ストレス、シックハウス症候群などの化学的ストレス、熱中症や騒音などの物理的ストレス)6)がある状況でウイルス感染が引き金となり、脳の神経の慢性的な炎症が持続することで、さまざまな症状が続くと考えられています。7)

また、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)罹患後と慢性疲労症候群の関係については、患者の一部で疲労感が長期化し、慢性疲労症候群へ移行しているという報告もあります。8)(図.1)

こうした研究報告はありますが、原因はまだはっきりと分かっていません。

なお、モデルケースでも原因は特定されていませんでした。

慢性疲労症候群の症状

「回復しない疲労の悪化傾向」や「疲労が回復しない睡眠障害」が9割に見られます。「集中力低下」、「一時的に動けないほどの疲労」、「体温調節障害」、「リンパ節の痛み」は8割に認められます。また、「起立不耐症」や「光・音への過敏症状」は6割以上の患者に見られます。

さらに、調査時点で6か月以上続いている辛い症状として、7割以上の患者が「肉体的・精神的疲労」や「回復しない疲労の悪化傾向」、「疲労が回復しない睡眠障害」、「集中力低下」、「一時的に動けないほどの疲労」、「体温調節障害」、「リンパ節の痛み」を訴えています。9)

まとめると以下のようになります。

- 回復しない疲労の悪化傾向

- 疲労が回復しない睡眠障害

- 集中力低下

- 一時的に動けないほどの疲労

- 体温調節障害

- リンパ節の痛み

- 起立不耐症

- 光・音への過敏症状

- 肉体的・精神的疲労

モデルケースでも疲労、集中力の低下、倦怠感、頭痛、筋肉の痛み、微熱などが症状としてありました。

慢性疲労症候群の診断

筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)臨床診断基準

成人の場合、以下の1~4の症状が6か月以上(子どもや10代の者の場合は3か月以上)持続または再発を繰り返している場合、慢性疲労症候群の疑いが考えられます。

- 1.強い倦怠感を伴う日常活動能力の低下

- 例えば、全身倦怠感のため活動が困難なため、自宅にて休息が必要になる。

- 2.活動後の強い疲労・倦怠感

- 例えば、短時間の活動は可能であるが、その後に激しい疲労感があり、1日以上の休息が 必要になる。

- 3.睡眠障害、熟睡感のない睡眠

- 4.1.~3.に加えて、以下の(ア)や(イ)のどちらかの症状が見られる。

- (ア).認知機能の障害

- 例えば、思考力や記憶力、注意力、集中力などの低下が見られる。

- (イ).起立性低血圧や起立性頻脈(起立性調節障害)

- 例えば、立ちくらみや起立時の動悸、頻脈などのため、5分以上立っていることが困難な 時がある。

- (ア).認知機能の障害

上記に加えて、慢性疲労症候群診断に必要な最低限の臨床検査や鑑別すべき主な疾患・病態を総合的に判断して診断がされます。1)

モデルケースでも1~4の全ての項目に当てはまっているため、慢性疲労症候群と診断することは可能でしょう。

慢性疲労症候群の治療

モデルケースでは運動療法、医学的な治療としての薬物療法、心理学的な治療として認知行動療法を実施していました。その中でも認知行動療法が功を奏したと思われます。

(1)運動療法

日常生活において、活動自体が運動になります。患者によっては、日常生活の活動でも過剰な運動となる場合があります。一方で、運動療法を行うことで生活の質が改善される患者もいます。

運動療法の一つに、段階的運動療法(GET:Graded Exercise Therapy)があります。これは、リハビリテーション専門医や理学療法士などの指導のもと、患者の身体状況に合わせた運動を行い、徐々に運動の強度を上げることで体力や身体機能を向上させる治療法です。かつては慢性疲労症候群の治療に有効とされていましたが、患者ごとに症状が異なるため、段階的運動療法を行うことで逆に症状が悪化する事例も報告されました。

そのため、イギリスでは2021年10月に英国国立医療技術評価機構(NICE)の慢性疲労症候群ガイドライン最終版において、段階的運動療法は患者に著しい害を与える可能性があるため、治療として提供されるべきではないと明記されました。12)13)また、何らかの運動療法を行う場合でも、日常生活の活動より優先すべきではないとされています。14)

(2)医学的治療

患者によって症状や状態がさまざまであることや、確立された治療法がないため、さまざまな医学的治療が用いられています。

a.薬物療法

- 全身の倦怠感や免疫力の低下が見られる場合には、漢方薬を使用します。

- 活性酸素の増加が認められ、抗酸化作用による改善を期待する場合には、ビタミンCや還元型コエンザイムQ10を使用します。

- 睡眠障害や思考力の低下、意欲の減退などに対しては、向精神薬を用います。

上記以外にも、患者の症状に応じて薬物療法が実施されています。15)

b.和温療法

室内を60℃に設定した遠赤外線乾式サウナ治療室で15分間温めた後、安静にしながら水分補給を行います。これにより血行が促進され、自律神経の調整を助けます。

c.上咽頭擦過療法(EAT:Epipharyngeal Abrasive Therapy)

炎症がある上咽頭に、塩化亜鉛を塗布した綿棒を直接塗布します。免疫力の低下や自律神経失調に関連する疾患や症状に効果があると考えられています。

d.反復経頭蓋磁気刺激(rTMS:repetitive Transcranial Magnetic Stimulation)療法

専用の器具を頭部に装着し、磁気を発生させることで脳内の神経細胞の活動性を変化させます。うつ病の症状を緩和する目的でも用いられています。15)16)17)

以上のような薬物療法や医学的治療が存在しますが、引き続きその効果についての検証が必要です。

(3)心理学的治療

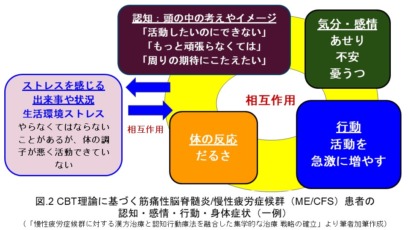

慢性疲労症候群の心理学的治療では、認知行動療法(CBT:Cognitive Behavior Therapy)を用いた治療や研究が、これまで国内外で発表されています。認知行動療法は、出来事を解釈する際の考え方や感情、行動に注目し、それらの癖に気づいて見直すことで問題解決やストレスへの対処法を身につけることを目的とする心理療法です(図)。18)

以上のように、認知行動療法は慢性疲労症候群に有意な効果をもたらしていないという報告がある一方で、ストレスとなる出来事を解釈する際の考え方や感情、行動が症状を悪化させるのを防ぐために認知行動療法が有効であるとする研究結果もあります。例えば、日本の研究では、患者の認知や行動の特徴をタイプ別に分類し、そのタイプに応じた認知行動療法を行うことで、慢性疲労症候群の症状維持のメカニズムに対する患者の理解を促し、セルフコントロールを高めることが示された結果もあります。19)

慢性疲労症候群ではありませんが、慢性疾患患者の心理的支援に関する文献レビューを行った研究20)では、長期にわたる治療生活において、医療者との良好な関係性や相互のコミュニケーションが患者の心理的健康やより良い治療生活に寄与することが示されています。また、疾患の種類や文化に関わらず、長期的な治療を必要とする慢性疾患患者においては、個々に適した柔軟な心理的支援を継続的に受けることが重要であるとされています。

心理学的治療についても、他の治療法と同様に引き続き効果の検証が必要です。カウンセラーとしては、認知行動療法の技法以前に、患者一人ひとりの異なる症状や思い、考えなどを丁寧に聞きながら、患者と伴走する姿勢で支援を行うことが大切です。また、現時点ではガイドラインとなる治療法が確立されていないため、患者の症状や状態に応じて、医学的治療や運動療法、心理学的治療を併用した治療(例えば、集学的治療※)を行うことが必要です。

※医療分野において、それぞれ異なる専門領域の医師、看護師、公認心理師・臨床心理士、理学療法士などがチームとして症例検討会を行い、または他科と連携(リエゾンカンファレンス)しながら、患者の治療方針・計画を立案し、それに基づいて行う治療(一部筆者加筆)。21)

なお、認知行動療法の詳細は以下をご参照ください。

慢性疲労症候群についてのよくある質問

慢性疲労症候群は、日常生活に支障をきたすほどの強い疲労感が6ヶ月以上続く疾患です。疲労は休息をとっても改善せず、微熱、頭痛、筋肉痛、集中力の低下などの症状を伴うことがあります。原因は明確には解明されておらず、診断や治療が難しい疾患とされています。

主な症状は、休息しても改善しない強い疲労感です。その他に、微熱、頭痛、筋肉や関節の痛み、集中力や記憶力の低下、睡眠障害、リンパ節の腫れや痛みなどが報告されています。これらの症状は個人差があり、日によって変動することもあります。

慢性疲労症候群の正確な原因はまだ解明されていません。ウイルス感染、免疫系の異常、ホルモンバランスの乱れ、精神的ストレスなどが関与している可能性が指摘されていますが、単一の原因ではなく、複数の要因が組み合わさって発症すると考えられています。

診断は、他の疾患を除外するための詳細な問診や身体検査、血液検査などを行い、6ヶ月以上続く強い疲労感と関連する症状の有無を確認します。特定の診断検査はなく、症状の経過や程度、他の疾患の可能性を総合的に判断して診断されます。

現在、慢性疲労症候群の根本的な治療法は確立されていません。症状の緩和を目的とした対症療法が中心で、薬物療法、運動療法、心理療法などが組み合わせて行われます。患者一人ひとりの症状や状態に合わせた個別の治療計画が重要です。

慢性疲労症候群の経過は個人差があり、完全に回復する人もいれば、長期間症状が続く人もいます。早期の診断と適切な治療、生活習慣の見直しなどが症状の改善に寄与する可能性がありますが、完治を目指すためには継続的な医療とサポートが必要です。

慢性疲労症候群は、年齢や性別を問わず発症する可能性がありますが、特に30代から40代の女性に多いとされています。ストレスの多い生活や過去の感染症、遺伝的要因などがリスク要因と考えられていますが、明確な発症メカニズムはまだ解明されていません。

慢性疲労症候群とうつ病は、共に疲労感や集中力の低下などの症状を共有しますが、異なる疾患です。うつ病は主に精神的な症状が中心で、気分の落ち込みや興味の喪失が特徴です。一方、慢性疲労症候群は身体的な疲労感が主症状であり、休息しても改善しない点が特徴です。

日々の活動量を調整し、無理のない範囲で生活することが重要です。十分な休息を取り、ストレスを避けるよう心がけましょう。バランスの良い食事や適度な運動も症状の緩和に役立つ場合があります。医師やカウンセラーと相談し、自分に合った生活スタイルを見つけることが大切です。

慢性疲労症候群は外見からは分かりにくいため、周囲の理解を得ることが難しいことがあります。家族や職場の人に対して、疾患の特徴や症状を説明することで、少しずつ理解を深めてもらうことが大切です。また、患者会や専門のサポートグループに参加することで、同じ悩みを持つ人と交流し、支え合うことができます。医師やカウンセラーと相談しながら、無理のない範囲で周囲との関係を築いていくことが重要です。

慢性疲労症候群に対するカウンセリングを受けたい

(株)心理オフィスKでは慢性疲労症候群に対するカウンセリングや認知行動療法を行っています。希望される方は以下のページからお申し込みください。

文献

- 1)日本医療研究開発機構(AMED)障害者対策総合研究開発事業 神経・筋疾患分野「慢性疲労症候群に対する治療法の開発と治療ガイドラインの作成」研究班 平成28年度研究

- 2)東京都保健医療局 筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群 について

- 3)倉恒弘彦 「慢性疲労症候群」(Chronic Fatigue Syndrome ; CFS)について

- 4)倉恒弘彦 慢性疲労症候群の実態調査と客観的診断法の検証と普及 厚生労働科学研究費補助金(障害者対策総合研究事業)(神経・筋疾患分野) 平成24年度(総括)研究報告書

- 5)国際ME/CFS学会編「筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)臨床医のための手引書」2014年版

- 6)倉恒弘彦 「痛みと疲労で動けない」 総合診療29巻4号 2019年04月発行 文献概要 特集 “ナゾ”の痛み診療ストラテジー|OPQRSTで読み解く 【診断と治療のストラテジー「頭の先から足の先まで」痛みのcase file 14】p.440-444

- 7)静岡県「慢性疲労症候群について」 第8回 日本在宅看護学会学術集会 2018年12月8日 交流集会1

- 8)岡山大学病院総合総合内科・総合診療科/感染症内科 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) 罹患後の筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群の実情 2022年

- 9)遊道和雄 厚生労働省「事業実施報告書 慢性疲労症候群患者の日常生活困難度調査事業」平成26年度

- 10)遊道 和雄 厚生労働省「慢性疲労症候群患者 の日常生活困難度調査事業」報告概要 平成26年度

- 11)静岡県「慢性疲労症候群について」 第8回 日本在宅看護学会学術集会 2018年12月8日 交流集会1

- 12) National Institute for Health and Care Excellence : Myalgic encephalomyelitis (or encephalopathy)/chronic fatigue syndrome : diagnosis and management. 2021.

- 13)NPO 法人 筋痛性脳脊髄炎の会 新型コロナ後遺症と筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群 Long COVID と ME/CFS 第2版 2022年10月

- 14)国際ME/CFS学会編 筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)臨床医のための手引書2014年版

- 15)ME/CFS info 「主な治療」 筋痛性脳脊髄炎 / 慢性疲労症候群 情報サイト

- 16)静岡県「慢性疲労症候群について」 第8回 日本在宅看護学会学術集会 2018年12月8日 交流集会1

- 17)NHK福祉情報サイトハートネット「忘れられた病 筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群の患者たちの現実」 記事公開日:2018年11月21日

- 18)伴信太郎「慢性疲労症候群に対する漢方治療と認知行動療法を融合した集学的な治療 戦略の確立」様式C-19 科学研究費助成事業(科学研究費補助金)研究成果報告書 平成 24年3月31日現在

- 19)伴信太郎 「慢性疲労症候群患者の集学的治療」自律神経機能異常を伴い慢性的な疲労を訴える患者に対する客観的な疲労診断法の確立と慢性疲労診断指針の作成 厚生労働科学研究費補助金(障害者対策総合研究事業)(神経・筋疾患分野)(分担)研究年度終了報告書 平成 21 〜 23 年度総合研究報告書

- 20)竹下 若那 小野 はるか 小川 祐子 鈴木 伸一 慢性疾患患者における心理的支援へのアクセスの阻害要因に関する文献レビュー 早稲田大学臨床心理学研究 第18巻第1号, p75-79, 2018年12月

- 21)厚生労働行政推進調査事業費補助金 慢性の痛み政策研究事業「慢性の痛み診療・教育の基盤となるシステム構築に関する研究」研究班 慢性疼痛治療ガイドライン 2018年