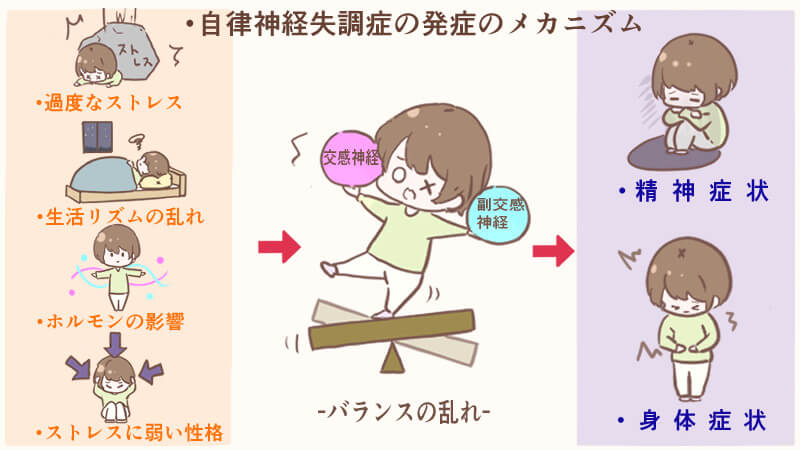

自律神経(交感神経と副交感神経)のアンバランスや崩れによって引き起こされるのが自律神経失調症です。主にストレスや社会環境が要因と言われていますが、ここでは、こうした自律神経失調症について解説します。

目次

自律神経失調症とは

自律神経失調症とは、交感神経と副交感神経のバランスが崩れ、さまざまな症状が現れる疾患です。症状には動悸、めまい、息切れ、頭痛、吐き気、下痢、便秘、手足のしびれ、冷や汗、顔面蒼白などがあります。症状の原因はさまざまで、ストレスや過労、不規則な生活、運動不足、栄養不良などが挙げられます。治療には、ライフスタイルの改善、運動、食生活の改善、ストレスマネジメントなどが有効です。また、症状が重い場合には、症状に応じた薬物療法も行われることがあります。

自律神経失調症では、交感神経と副交感神経という逆の働きをする2つの自律神経のバランスが崩れることによって起こります。原因として、不規則な生活・ストレス・更年期障害・先天的要因などが挙げられ、近年ストレス社会と疾患の認知により患者数が増加しています。

初発の症状として全身倦怠感・不眠・頭痛・動悸・息切れ・めまい・のぼせ・立ちくらみ・下痢や便秘・冷えなど多岐にわたる身体症状があらわれます。そして、長期化することで情緒不安定やイライラ、不安、焦燥、うつなど精神症状も併発し複雑化することが知られています。治療法として、ストレス軽減を目的に生活リズムの改善や体質改善を目的にした漢方治療などが有効とされています。

自律神経失調症とは確立した診断基準がありません。自律神経系の不定愁訴があり、その症状が一般的な西洋医学的な疾患概念にあてはまらない場合、除外診断でこの病名(病態名)となることが多いです。

現在の報告では、好発は思春期から40歳台の女性とされており、疾患にハイリスクな性格について明らかになりつつあるものの、有病率・地域差・罹患期間・死亡率など過去の報告からは明らかではありません。

また、自律神経失調症は自覚症状が収まることで治ったと思えるかもしれません。一方、精神症状の場合には、軽快したかが正直分かりにくく、症状に波があることも少なくありません。日々の病状や身体の状況、気持ちの変化をカレンダーやメモに記録することで、経過を自分自身でも観察することが可能になります。

同じ症状を複数の医療機関で診てもらいまわるドクターショッピングは、自律神経失調症を悪化させるケースも少なくありません。

自律神経失調症は身体表現性障害の下位カテゴリーです。身体表現性障害についての詳細は以下をご覧ください。

よくある相談の例(モデルケース)

20歳代 女性

Aさんは、大学卒業後に一般企業へ就職したが、入社半年後から原因不明の体調不良に悩まされるようになった。朝起きると強い倦怠感に襲われ、出勤時には動悸や息苦しさ、めまい、吐き気などの症状が現れるようになった。複数の内科や婦人科を受診したが、どこでも「特に異常は見つからない」と言われ、最終的には「自律神経の乱れではないか」と指摘された。処方された漢方薬やビタミン剤を服用しても改善はみられず、不安と焦燥感が強まり、次第に会社を休みがちになっていった。

Aさんの生育歴を辿ると、幼少期から几帳面で真面目な性格であり、親からの期待にも応えようと常に努力してきたという。中学・高校では成績も良く、大学受験も順調に乗り越えてきたが、その反面、「失敗してはいけない」「人に迷惑をかけてはいけない」という思いが強く、気を抜くことができなかった。社会人になってからも上司や同僚に迷惑をかけまいと無理を続け、次第に心身が限界に達していたようである。

その後、心療内科を受診し、自律神経失調症の診断を受け、薬物療法が開始されました。さらに医師の紹介を受け、カウンセリングに申し込んだAさんは、初回面接で「自分でも何が悪いのかわからない」「怠けているように見られるのが怖い」と涙ながらに語った。カウンセラーとの継続的な対話の中で、Aさんは自身の無意識の緊張状態や、他者に評価されることに対する過剰な敏感さに気づいていった。また、幼少期から「いい子」であろうとし続けてきたことが、現在の不調の背景にあることにも徐々に理解が深まっていった。

カウンセリングでは、身体感覚に注意を向けるマインドフルネスや、日々の生活の中で「頑張らない時間」を持つことを意識する取り組みを行った。数ヶ月の継続的な支援を経て、Aさんは「少しずつ自分の感覚を取り戻せてきた」「今は自分を責めるよりも、労わることを考えられるようになった」と語るようになった。現在も無理のないペースで勤務を続けながら、月に一度のカウンセリングを継続している。

自律神経失調症チェックリスト

合計得点が3点以上であれば自律神経失調症の疑いがあるかもしれません。

自律神経失調症の原因

Aさんは大学を卒業し、入社した直後で、そうしたことがストレスになっていたことは想像に難くありません。また仕事が忙しく、生活リズムが乱れ、食生活もバラバラでした。さらに、幼少期から几帳面で真面目な性格であったとのことで、こうしたことが自律神経失調症に影響を与えていたと考えられます。

(1)過度なストレス

仕事においては、仕事内容・対人関係などによる精神的ストレスがあります。プライベートにおいては、異性同性問わず対人関係のストレスが原因となることが多いです。

(2)生活のリズムの乱れ

夜更かしや夜間勤務による生活リズムの乱れ、人体の生理的リズムを無視した空間での生活やライフスタイル、不規則な食生活や嗜好品(過度な飲酒・喫煙)が原因となることが多いです。

(3)ストレスに弱い性格

環境の変化に弱い、感情処理が下手、気持ちの切り替えが下手、人の評価を気にしすぎるなど神経質な性格や、人と信頼関係を結ぶのが苦手、依存心が強いなど、ストレスへの抵抗力が弱い性格もハイリスクです。

(4)女性ホルモンの影響

女性ホルモンのリズムが変化にカラダが順応できない時、自律神経失調症に陥りやすいため女性に多い傾向があります。

自律神経失調症の種類

(1)本態性自律神経失調症

子どもの頃からの、自律神経の調節機能が乱れやすい体質であることが多いです。体力に自信がない虚弱体質の人や、低血圧の人に多く見られます。反面では、日常生活のストレスもあまり関係しないです。

体質を改善するための食事、睡眠、運動、休息などの生活習慣を見直すことが大切です。

(2)神経症型自律神経失調症

心理的な影響が強いタイプです。自分の体調の変化に非常に敏感で、少しの精神的ストレスでも体調をくずしてしまいます。

感受性が過敏で、その移り変わりがカラダに症状として現れます。神経症との境界はあいまいです。

(3)心身症型自律神経失調症

日常生活のストレスが原因です。身体と精神の両面に症状があらわれます。自律神経失調症の中で、約半数を占めるもっとも多いタイプです。

几帳面で努力家のまじめな性格の人が我慢しているうちに、自律神経に変調をきたします。

(4)抑うつ型自律神経失調症

心身症型自律神経失調症がさらに進行してうつ状態を示すようになると、身体的にも、頭痛、微熱、腹痛、食欲不振、不眠などの自律神経症状があらわれます。

身体の症状の影には精神的なうつも隠れていますが、医療機関を受診しても、身体症状を改善するための対症療法しか受けられず、長期的に不快な症状に苦しむ人が多いようです。几帳面な性格や、完全主義のタイプが陥りやすいです。

自律神経失調症の特徴と症状

自律神経失調症に代表的な症状は、頭痛・めまい・腹痛・嘔吐・下痢・全身倦怠感・易疲労感・手足の痺れ・動悸・息切れなどです。また、長期化することで情緒不安定やイライラ、不安、焦燥、うつなど精神症状も併発し複雑化します。

基本的に症状はさまざまで、その人の不調の出やすい部位により異なります。また複数の症状が一度に現れたり、軽快とともに別の症状が現れたりすることがあります。経過の浅いときにコントロールを開始しないと、身体的な症状の悪化や、うつ状態など精神的な状況の悪化などにつながります。

Aさんはストレス、性格、生活リズムの乱れがあり、それらによって交感神経や副交感神経のバランスを崩し、精神症状や身体症状が出現したと思われます。

自律神経失調症の診断

診断に特別有効な検査についてもなく、症状によって患者が受診する診療科も様々であることから、血液検査や画像所見で異常が見つかりません。結果的に詳細な問診により、ストレスや生活習慣やホルモンバランスの乱れのような自律神経失調症を引き起こしやすい特徴がみられる場合、除外的に診断されるケースも少なくありません。

尚、国際疾病分類では、自律神経失調症は病名として存在しません。身体表現性障害の下位分類である身体表現性自律神経機能不全に該当します。ここでも診断上は自覚症状の内容が重視され、自律神経機能検査による確定診断は必須ではありません。

Aさんは内科や婦人科では異常は見られませんでした。こうしたことは自律神経失調症の典型と言えるでしょう。

自律神経失調症の治療と治し方

Aさんは心療内科に行き、薬物療法が開始されました。それと同時に、カウンセリングも行い、自身を振り返り、生活の見直しも行いました。こうしたことが自律神経失調症の改善に寄与したと思われます。

(1)生活習慣の見直し

睡眠不足や運動不足や嗜好品(過量飲酒・喫煙)などを避け、メリハリのある生活でからだのリズムを取り戻すことで自律神経のバランスを整えます。特に運動療法は、交感神経と副交感神経のバランス良化に特に効果的です。

(2)鍼灸・良導絡

古代中国生まれの東洋医学においては、自覚症状はあるものの検査で異常がないものを「未病」と呼ばれていました。この未病に対し、全身を巡る経絡の要所に存在するツボに刺激を与える鍼灸・良導絡は本邦でも一部の人から気の流れを改善すると支持されています。

(3)薬物療法

鎮痛剤・整腸剤・睡眠導入剤・抗うつ剤など症状や受診する診療科によってさまざまな薬が処方されますが、それにより主な身体症状が軽減されれば自律神経にも良い影響が期待できます。

また、自律神経系失調症は、東洋医学的に「気の流れ」に例えられることもあります。漢方薬治療は「気の異常」を改善することにより、身体症状や自律神経に良い影響が期待できます。

(4)カウンセリング

自律神経失調症に対するカウンセリングでは、まず症状の詳細と生活背景について丁寧に聞き取りを行い、身体的な不調の背後にある心理的・社会的ストレス要因を明らかにしていきます。その上で、過剰な緊張や不安、完璧主義的傾向、対人関係のストレスなどがどのように自律神経に影響を与えているかを理解し、心と体のつながりを意識化する作業を進めます。

カウンセリングの方法としては、認知行動療法を活用し、思考や行動のクセを見直すことや、マインドフルネスなどのリラクセーション技法を通じて、心身の緊張を緩めるサポートを行います。

また、生活習慣の調整やセルフケアの指導、自己理解を深める心理教育も並行して行い、自律神経の安定化を目指します。こうした支援を通じて、自分の感覚やリズムを尊重しながら、心身のバランスを取り戻していくことを目指します。

自律神経失調症についてのよくある質問

自律神経失調症について相談する

自律神経失調症の診断には、からだに異常がないこと、明らかな精神的疾患がないことの確認が必要です。辛い症状を長期化させないために、一人で悩まず医療機関の受診やカウンセリングなど相談してみることも大切かもしれません。

当オフィスでも自律神経失調症についての相談やカウンセリングを行っております。希望者は下の申し込みフォームからお問い合せしてください。