悲しみの原因や感情の変化とは?心の危機を回復させる対処法について

本記事では、悲しみの原因や感情の変化、心の回復のためにおすすめの対処法について紹介します。悲しみは、大切な人との別れだけで起こるものではなく、失敗や挫折、理想と現実とのギャップなどからも生まれるものです。誰にでも、そして普段の生活のなかでも起こり得る感情だからこそ、原因や克服方法について知っておく必要があります。

悲しみという感情がどういうものなのか、悲しみは必要な感情なのかについても見ていきましょう。

目次

そもそも悲しみとは?

(1)悲しみという感情について

悲しみという感情は、大切な人を失うなど、マイナスの出来事が発生した際に生まれるネガティブな感情のことです。そして、悲しみには「悲」という漢字を使う場合もあれば、「哀」という漢字を使うこともあります。

この2つの漢字の違いについて以下のように区別をしていることも。

- 「悲」・・・「非」には両方に割れるという意味があり、「非」と「心」が組み合わさることで、胸が裂けるほど切ないという意味の悲しみ。

- 「哀」・・・「口」と「衣」でできている漢字です。「口」を「衣」で挟んでいることから、気持ちを抑え込み、口を隠して悲しみに浸っているという様子を表現。

いずれにしても悲しみという感情は、心を大きく傷つけ、内にこもったり孤独や喪失感を抱きやすくなったりするものといえます。

(2)悲しみは必要なのか?

悲しみのある人生よりも、常に楽しい人生が良いと思うものです。強い悲しみの感情を持ってしまうと、「立ち直れない」と感じる方もいるでしょう。それであれば、「最初から悲しみという感情がなければ良い」と考えることもあるはずです。

しかし実際には、心理学において悲しみは、ポジティブ感情とも関係が深い複雑な感情で、とても重要だといわれています。

悲しみには自分をいたわる役割があるのです。悲しみを経験してネガティブな感情を受け入れつつ、ネガティブな感情を持ち続けないように心のデコボコをならしていくことで、以前よりも少し心が強くなると考えられています。

よくある相談の例(モデルケース)

40歳代 女性

Aさんは、夫と高校生の息子との3人で暮らしています。幼少期は穏やかな家庭環境で育ち、特に目立った問題はありませんでした。大学卒業後は一般企業で勤務し、同僚と結婚して専業主婦となりました。

Aさんが悲しみによって抑うつ的な症状を呈するようになったのは、母親を病気で亡くしたことがきっかけでした。母とは特に親密な関係を築いており、頻繁に連絡を取り合うほどでしたが、半年間の闘病生活を経て亡くなってしまいました。Aさんは深い悲嘆を感じ、家事や外出をする気力が失われていきました。夜は眠れず、朝起きることもつらくなり、涙が止まらない日が続きました。

当初、Aさんは単なる悲しみだと思い放置していましたが、数か月経過しても症状は改善せず、家族との会話も減り、息子の学校行事に参加することすら困難になりました。夫が心配して精神科の受診を勧め、うつ病と診断されました。医師からは抗うつ薬を処方されましたが、症状の改善が緩やかであったため、夫の勧めもありカウンセリングを申し込みました。

カウンセリングの初期には、Aさんは母の死を受け入れることができず、「もう少し早く病院に連れて行っていれば…」と自責感を強く抱いていました。カウンセラーはまずAさんの悲しみや罪悪感を否定せず受け止め、傾聴と共感を中心にセッションを進めました。また、母との関係や喪失感についてじっくり話すうちに、自分の中にある悲しみの感情を素直に吐き出せるようになりました。

数か月のカウンセリングを経て、Aさんは徐々に母の死を現実として受け入れられるようになり、自責感も軽減しました。夫や息子との会話も増え、家族とともに外出することも楽しめるようになりました。現在も定期的なカウンセリングを続けており、母の思い出を穏やかな気持ちで振り返られるようになっています。

悲しみの感情が生まれる原因とは

Aさんの場合、大切にしていた母親が病気で亡くなったことが強い悲しみの原因となりました。生前、母親とは非常に親密な関係を築いており、日常的に連絡を取り合い、精神的にも支えられていました。その母親が突然自分の人生からいなくなったことで、大きな喪失感と自責感が生じ、悲しみが深まりました。

(1)喪失

大切な人や身近な人、親族、ペットなど、自身の大切なものを喪失することで深い悲しみを感じるでしょう。死別はもちろんのこと、生き別れという状態でも深い悲しみには変わりありません。

(2)失恋

失恋によって精神的に大きなダメージを受けることがあります。ミシガン大学にて行われた研究では、家族、友だち、恋愛の人間関係のなかで、恋愛における人間関係がもっともうつ病を誘発させるという結果が出ているのです。

(3)失敗

失敗も悲しみの原因になります。例えば、仕事において他社との契約金額を間違えて大きな損失を出してしまった場合や、交通事故を起こしてしまって大きな被害を出したなどの失敗が考えられます。

(4)落差

悲しみは、期待の大きさやイメージの良さとの落差が大きいことで、より深い悲しみを感じることも。信頼していた人に裏切られる、これまで1度も病気をしたことなく健康だったにも関わらず病気になったなどです。

(5)挫折

理想や希望、可能性がなくなったと感じる場合にも悲しみという感情が生まれやすいといわれています。具体的には、受験の失敗、目標に向かって頑張っている途中で失敗し、挫折してしまうというようなことです。

悲しみの12のプロセスについて

ドイツの哲学者アルフォンス・デーケンは「悲嘆12のプロセス」として、悲嘆からの立ち直るまでの過程を以下のように紹介しています。

- 精神的打撃と麻痺状態

- 否認

- パニック

- 怒りと不当感

- 敵意と恨み

- 罪責感

- 空想形成ないし幻想

- 孤独感と抑うつ

- 精神的混乱と無関心

- 諦め

- 新しい希望

- 立ち直りの段階

人によって12のプロセスの途中から始まる方、複数の過程が重なって現れる方、12のプロセスの順番通りではない方などさまざまです。ただ、一般的にはこういったプロセスを経るうちに、悲しみを受け入れ立ち直っていくと考えられています。

Aさんは母の死をきっかけに、衝撃と否認から始まり、怒りや罪悪感、抑うつなど様々な感情を経験しました。時間が経つにつれて、徐々に母の死を現実として受け入れ、悲しみの感情を整理し、新しい日常を再構築していくという悲しみのプロセスを経験しました。特に罪悪感が長く続きましたが、カウンセリングを通して少しずつ和らぎました。

悲しみの克服方法

悲しみの克服方法は、人によって異なります。万一、悲しみの克服が必要な際は、参考にしてみてください。

(1)グリーフワークを利用する

グリーフワークのグリーフとは、英語で悲しみという意味です。つまり、グリーフワークとは、悲しみを癒すための活動のことをいいます。心理療法の一つで、具体的には以下のような方法を行います。

- 悲しみを受け入れる

- 悲しみを話す

- 悲しみを分かち合う

- 運動する

- 自分を愛する

- 出さない手紙を書く

- 自分の思いを記録に残す

- 助けを求める

- 休養と栄養、睡眠を大切にする

精神的にも環境的にも安全が確保された状態で、グリーフワークに対する正しい知識を持った専門家が行います。悲しみに向き合い他の方と共有して分かち合うことで、悲しみを受け入れていく作業なのです。

グリーフワークは、主に病院や学校、会社、寺院などで行われています。

グリーフワークについての詳細は以下のページをご覧ください。

Aさんはカウンセラーとともに母との思い出や死別にまつわる気持ちを丁寧に振り返るグリーフワークを行いました。母への感謝や後悔の気持ちを安全な環境で表現できたことで、悲しみの整理が進みました。

(2)気持ちを抑え込まない

「他の人に心配させないように明るく振る舞おう」「悲しくなるから気を紛らわせよう」という行為は避けたほうが良いでしょう。悲しみを抑えつけることがかえってストレスになり、さらに悲しい気持ちにさせることがあるためです。

悲しい感情は抑え込まず、その悲しい感情と向き合って、できることだけをすれば良いのです。

Aさんの場合、最初は家族にも悲しみを伝えられずにいましたが、カウンセリングを通じて自分の悲しみや涙を我慢せずに表現できるようになりました。これにより気持ちが徐々に軽くなりました。

(3)信頼できる人に話す

家族や友人など信頼できる人が身近にいるのであれば、悲しみについてすべて話すことで自身の心が軽くなることも。ときには人に甘えることも大切です。1人で抱え込まず、自分にやさしくしてあげください。

Aさんは夫や親しい友人、カウンセラーに自分の悲しみを話すことで、心の負担が軽減されました。特に夫が話を親身になって聴いてくれたことは大きな助けとなりました。

(4)身体のことを考える

悲しみに浸ると、睡眠や食事を後回しにする方もいます。たしかにいろいろなことを考え込むと、眠れなくなったり食事が喉を通らなかったりするでしょう。しかしそれでは、心だけではなく身体の不調も引き起こします。

辛いときだからこそ、意識的に睡眠や食事、休息を取るようにしましょう。眠れないときは、軽い運動がおすすめです。

Aさんは抑うつ状態が強かった頃、睡眠や食事に支障が出ていましたが、医師やカウンセラーから身体のケアの重要性を指摘され、規則的な生活を心掛けました。適度な散歩や運動を取り入れることで気持ちが前向きになりました。

(5)心療内科や精神科を受診する

心療内科や精神科などの専門家に相談するという方法も。専門的なアドバイスを受けられ、友だちや家族に知られず心のケアができます。医師が必要に応じて心を落ち着かせる薬や眠りやすくなる薬などを処方するケースもあります。

Aさんの場合、症状が深刻化した際に精神科を受診しました。薬物療法を受けることで睡眠や気分の改善があり、カウンセリングと並行することで症状が安定しました。

(6)カウンセリングを利用する

カウンセリングを受けるという方法もあります。カウンセリングでは、悲しみの原因について自分で話すことから始め、少しずつその現実を受け止められるように誘導していきます。自分の気持ちに向き合うことで、「やっと悲しみに気づけた」ということも。

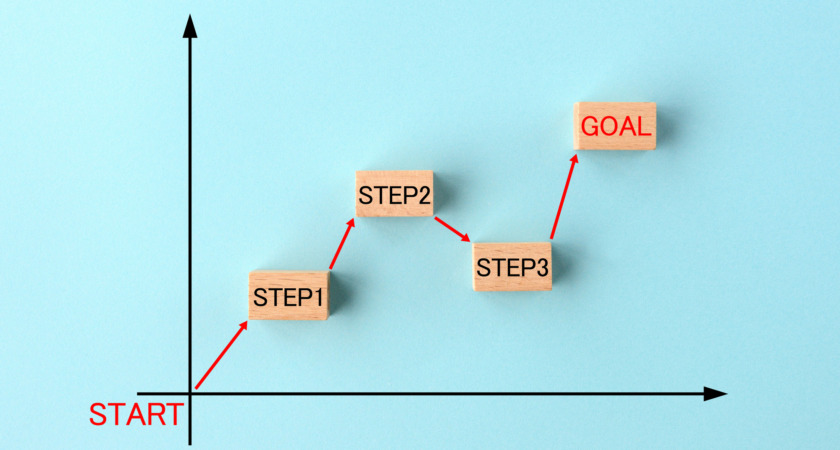

1人で抱え込んでいるだけでは辿り着けなかったかもしれない心の動きを把握できるようになるでしょう。1歩進んでは2歩下がるという状況でも、コツコツ続けることで加速がついて元の日常生活が戻ってきます。

むしろ、以前よりも成長した自分に出会えるかもしれません。

Aさんは精神科治療と並行してカウンセリングを受けました。母の死に対する罪悪感や悲しみの気持ちを専門家に聴いてもらい、共感とサポートを受けることで精神的に安定し、回復へ向かうことができました。

悲しみについてのよくある質問

悲しみとは、人が失敗や喪失、挫折などを経験した際に抱く自然な感情の一つです。これは、人間関係や仕事、健康など生活のさまざまな面で起こり得る出来事によって引き起こされることが多いです。悲しみを感じることは、心の健康にとって重要なプロセスであり、感情を整理し、次のステップへ進むための力を得る一助ともなります。この感情は一時的なものから長期的なものまでさまざまで、個人差があります。重要なのは、悲しみを適切に受け止め、健康的に対処する方法を見つけることです。

悲しみの原因は、人生の喪失や変化、挫折など多岐にわたります。たとえば、大切な人の死や別離、失恋、失業、病気の診断、計画の失敗などがあります。また、環境の変化や社会的な孤立感も原因となることがあります。これらの出来事は、感情的な安定に影響を与えることがあり、悲しみとして現れます。原因は個々人の価値観や経験に依存するため、同じ出来事でも人によって感じ方が異なります。

悲しみと抑うつには重要な違いがあります。悲しみは一時的な感情であり、特定の出来事や状況に起因することが一般的です。時間が経つとともに自然に軽減されることが多いです。一方、抑うつは精神疾患であり、持続的かつ深刻な感情の低下状態を指します。抑うつ状態では、日常生活に大きな支障が生じることがあり、興味や喜びの喪失、絶望感、無気力感が続きます。抑うつには専門的な診断と治療が必要であり、薬物療法や心理療法が効果的とされています。

悲しみを感じたときは、感情を否定せず受け入れることが重要です。信頼できる人に話すことで感情を共有したり、日記を書くことで自分の気持ちを整理することができます。また、適度な運動やリラクゼーション、自然の中で過ごすことは、心身のリフレッシュにつながります。一方、アルコールや過剰なストレス発散行動は問題を悪化させることがあるため、避けるべきです。時間をかけて自分のペースで感情を整理し、必要であれば専門家の助けを求めることも検討してください。

悲しみが長期間続き、日常生活に支障をきたす場合には、心理カウンセリングや精神科のサポートを受けることが重要です。専門家は、悲しみの根本原因を一緒に探り、適切な対処法を提案してくれます。また、サポートグループに参加し、似た経験を持つ人々とつながることで、孤立感を和らげることができます。

悲しみを感じることは完全に正常で、人間の自然な感情反応です。喪失や失敗といった人生の出来事に対する感情的な応答は、心の健康を保つためにも重要です。悲しみを抑え込まず、自分なりの方法で向き合うことが、感情的な回復や成長を促します。

はい、悲しみを乗り越えるためのサポートとして、心理カウンセリングやグリーフセラピー、サポートグループなどがあります。専門家は悲しみのプロセスを理解し、それぞれの人に合った方法で支援を提供します。また、地域のリソースやオンラインのサポートコミュニティも有効な手段です。

悲しみは心理的な感情だけでなく、身体にも影響を与えることがあります。たとえば、食欲不振、睡眠障害、慢性的な疲労感などが挙げられます。また、免疫力の低下や消化器系の不調を引き起こすこともあります。これらの症状が長引く場合には、医師や専門家の助けを借りることを検討してください。

子供が悲しみを感じている場合、まずはその感情を受け入れ、無理に元気づけようとしないことが大切です。子供が安心して感情を表現できる環境を作り、親や教師がそばで支えることで、回復を助けることができます。また、必要に応じて学校のカウンセラーや専門の心理士に相談することも検討してください。

悲しみを感じたとき、感情を否定したり無視したりすることは避けましょう。また、アルコールや薬物に頼ったり、衝動的な行動に走ることも避けるべきです。これらの行動は一時的な気晴らしにはなるかもしれませんが、根本的な解決にはつながらず、後々問題を悪化させる可能性があります。自分を大切にし、感情と向き合う時間を設けることが重要です。

まとめ:悲しみは人間を成長させてくれる

悲しみは、ネガティブで不要な感情だと考える方もいますが、ポジティブ感情のために、そして人間の心を強くするために必要不可欠です。悲しみに浸るととても辛いですが、悲しみを受け入れて上手くコントロールすることでひと回り強くなれるでしょう。

自身が悲しみの感情によって「辛い」と思うときは無理をせず、周りに相談するようにしてください。身近な人に相談しづらいという場合や専門的なアドバイスを求める場合には、カウンセリングもおすすめです。

当オフィスには、悲しみに寄り添い、どのように向き合ったら良いのかを的確にアドバイスするカウンセラーが在籍しております。お気軽にご相談ください。

文献

この記事は以下の文献を参考にして執筆いたしました。