心的外傷後成長とは:その考え方や要因、レジリエンスとの関係

トラウマ体験をした後、トラウマ体験の影響によるさまざまな心と体の反応がありつつも、思い悩み苦しい体験を経て、人は精神的に成長すると言われています。それを心的外傷後成長と言います。

ここでは、その心的外傷後成長について解説していきます。

目次

心的外傷後成長とは

心的外傷後成長(PTG:Post Traumatic Growth)とは、トラウマティックな出来事に遭遇し、心に傷を負うような体験をしたとしても、それをきっかけにして、人間として心が成長していくことを言います。または、危機的な出来事や困難な経験との精神的なもがき・闘いの結果生ずるポジティブな心理的変容の体験と表現することもできます。

生命や身体を脅かすような精神的なダメージを与えるトラウマを体験すると、それにより発症する心の病気を「心的外傷後ストレス障害(Post Traumatic Stress Disorder)」と呼びます。震災などのニュースでPTSDという言葉を聞いたことがある人は割と多いのではないでしょうか。

トラウマをきっかけにして、心的外傷後成長になるのか、それとも心的外傷後ストレス障害になるのかはレジリエンスなどの要因が強く関わっていると言われています。レジリエンスについては以下でさらに解説します。

ちなみに、心的外傷後ストレス障害を発症すると、以下のような症状があらわれます。

- 再体験(侵入)症状:フラッシュバック、悪夢など

- 回避・精神麻痺症状:トラウマ体験を思い出すような刺激を避ける、感情の反応が乏しくなるなど

- 過覚醒症状:緊張した状態が続いてしまう、集中力がなくなる、眠れなくなるなど

フラッシュバックが頻繁に起きている場合や、不眠や集中力の低下が顕著な場合には、日常生活や職業生活にも支障が出てしまうことが多くあります。そのため、ご本人はとても苦しむことが多いものです。

トラウマやフラッシュバックについては以下のページに詳しく書いています。

よくある相談の例(モデルケース)

30歳代 女性

Aさんは、幼少期から比較的安定した家庭で育ち、特に大きな心身の問題はなく、大学卒業後は会社員として忙しくも充実した生活を送っていました。しかし数年前、帰宅途中に大型車との接触事故に遭い、全治数か月の怪我を負いました。身体は回復したものの、事故の光景や衝撃音が繰り返しよみがえるフラッシュバック、車道に近づくと動悸や呼吸困難が起こるなどの症状が続き、夜も眠れない日々が続きました。受診した心療内科でPTSDと診断され、薬物療法を開始しましたが、症状は部分的な改善にとどまり、生活の質は著しく低下していました。

職場復帰後も集中力が続かず、通勤時の不安から公共交通機関の利用が困難になり、孤立感や将来への絶望感が強まりました。主治医から心理的支援の必要性を勧められ、当オフィスにカウンセリングを申し込みました。初回面接では、事故後の恐怖だけでなく、「以前の自分には戻れない」という喪失感が強く語られました。

カウンセリングは3年間継続し、前半は安全な場で事故の記憶や恐怖を少しずつ整理する作業を進め、身体感覚への気づきを取り戻すためのリラクゼーションやグラウンディングを取り入れました。中盤からは、「事故がなければ気づかなかった人の優しさ」や「命の有限さを意識することで大切にしたい価値観」など、本人の内面的な変化に焦点を当てました。これにより、自らの経験を単なる被害体験としてではなく、人生観の変容や人間関係の見直しにつながる契機として捉えられるようになりました。

最終的にAさんは、完全に症状が消えたわけではないものの、不安やフラッシュバックに対処できる自信を持ち、事故経験を活かして同様の困難を抱える人のサポート活動にも関わるようになりました。彼女は「事故は人生を壊した出来事であると同時に、新しい価値や人とのつながりを生んだ出来事でもあった」と語るようになり、心的外傷後成長(PTG)のプロセスを実感しています。

心的外傷後成長とレジリエンス

心的外傷後成長と似た意味合いを持つ言葉として、レジリエンスがあります。レジリエンスとは、柔軟性、適応力、しなやかさ、抵抗力という意味です。「困難な状況に適応する、抵抗する力」とも言えるでしょう。

このレジリエンスが高い人は、トラウマに遭遇したとしても、持ち前の柔軟性や適応力を活用し、心的外傷後ストレス障害にならず、心的外傷後成長につなげていくことが可能です。これには、大変な苦労が必要となりますが、生きる意味や意義を見出すことができた場合には、それ以降の人生は実り多きものとなるでしょう。

レジリエンスは心的外傷後成長に関係する要因の一つとなっています。

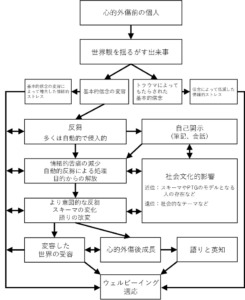

さらに、以下の図は心的外傷後成長についてのCalhoun&Tedeschiの理論モデルです。

Aさんは、交通事故によるPTSDの症状に苦しみながらも、カウンセリングや周囲の支えを通じて徐々に回復力(レジリエンス)を高めました。困難を乗り越える過程で、自らの価値観や人との関係を見直し、以前よりも柔軟で前向きな心の在り方を身につけました。

心的外傷後成長の5因子について

心的外傷後成長を引き起こす因子として、以下の5つが重要であると言われています。

- 人間としての強さ

- 新たな可能性

- 他者との関係

- 人生に対する感謝

- スピリチュアルな変容

それぞれについて詳しく解説していきます。

(1)人間としての強さ

心的外傷を受けるほど、大きな危機を経験すると、今までの自分の世界観が脅かされます。これにより、認知的変化が起こると考えられています。認知的変化とは、状況や出来事、自分自身に対する捉え方が変わるという意味です。

大きな危機に遭うことにより、自分は弱いと感じたり、自分には危機を予測することは難しいなどと感じ、非常に大きな不安や恐怖を抱いて生活していくこととなります。

トラウマ体験の影響による症状に苦しむこともあるでしょう。しかし、それらの体験に少しずつ対処できるようになっていくと、「自分が最悪な状況を生き抜いた」と思えるようになることがあります。

そのように自分自身を捉えることができると、「自分は実は非常に強い人間である」と感じることができるようになるのです。

Aさんは、恐怖や無力感に向き合い続けた経験から、自分の内面に備わる強さを実感できるようになりました。

(2)新たな可能性

大きな危機を経験したことにより、新たなことに興味を持つようになったり、新たな活動に取り組むようになったりすることがあります。

例えば、ガンで子どもを亡くすという喪失を経験したことにより、がんを患うこどもたちをサポートするボランティア活動を行うようになったり、がん看護の領域で働くようになったり、というように人生の道筋にも影響を与えることがあるのです。

トラウマ体験は、しないにこしたことはありません。しかし、経験してしまったことで、新たな可能性を得ることもあるのです。

Aさんは事故を機に、自分が挑戦してみたい新しい活動や学びの領域に目を向け、実際に社会貢献活動へ参加するようになりました。

(3)他者との関係

危機を経験した結果、他の人との関係が、より親密になることが多くあります。特に、自分と同じような危機的な経験をした人に対して、深い慈愛の念が増すこと、そして、仲間意識が生じることが報告されています。

具体例としては、普段は、それほど付き合いのない近所の人々とも地震などの災害という危機をきっかけに支え合うようになった、家族の死を経験したことにより家族間の繋がりや親密さが強くなったなどです。

Aさんは支えてくれた友人や家族との絆が深まり、また新たな人間関係を築くことにも積極的になりました。

(4)人生に対する感謝

トラウマ体験を経験することにより、今までの人生や自分自身が持っているものに対して深い感謝の念が生じることがあります。

具体的に言うと、地震などの災害で避難所生活を経験することにより、食糧や日常生活に必要な物、住居が確保できるという今までの自分の生活環境への感謝の念を抱くようになることや、子どもが楽しそうに笑う様子をみて以前よりも大きな感謝と喜びを感じるようになる、などです。

また、人生において何が最も重要か、というような価値観にも変化を生じることが多いのも心的外傷後成長の特徴となります。がんに伴う苦しみや命の危機に向き合っている状況では、お金を貯めることよりも、家族との絆の方が重要になるかもしれません。

外的なもの(お金を稼ぐ、財産をつくる、社会的地位など)よりも、内的なもの(家族や大切な人との絆を感じること、子どもと過ごす時間、自己実現など)が重要と感じるようになったという変化を経験するケースが多いようです。

Aさんは命が助かったことや日常生活の小さな喜びに、以前よりも敏感に感謝を覚えるようになりました。

(5)スピリチュアルな変容

心的外傷後成長を体験した人の中には、危機を経験することにより「人生の目的や意味を感じるようになった」と語る人もいます。

これは、トラウマ体験の後に、「なぜ自分はこのような経験をしなければならなかったのか」、「なぜ自分でなければならなかったのか」など、自問自答することが多く、ひどく苦しむなかで、自ら見出した答えとも言えるでしょう。人生の目的や意味を強く感じるようになると深い満足を得ることができたり、自らの体験を広く開示することができたりするのです。

人によっては、宗教的な変化を生じることもあります。トラウマ体験により、信仰心を失い、強い絶望感に打ちひしがれる人もいますが、よい方向への宗教的な変化を生じることが多いと言われています。

Aさんは人生の意味や自分の存在について深く考えるようになり、心の支えとなる信念や価値観を再構築しました。

心的外傷後成長の状態になるためにはどうすれば良いか

それでは、心的外傷後成長に至るためには、どのような方法があるのか、という点についてご紹介します。

(1)語ること

まずは、体験を「語ること」が重要です。

トラウマ体験という危機的な経験により「なにが起きたのかを理解すること」が非常に重要となります。トラウマ体験となるような危機的状況を経験したとき、人は無力感に苛まれるのです。

しかし、実際に起きたことを思い出し状況をさまざまな視点で振り返り、そして、トラウマ体験を経験した自分におきた変化に目を向け、語ることにより、状況を自分自身の文脈で理解することができるでしょう。

こういったプロセスにより、徐々に心的外傷からくる症状に対処できるようになってきます。

Aさんは、事故や恐怖の体験を安全な環境で語ることで、感情を整理できました。

(2)トラウマの意味を自問自答する

トラウマを経験した人は、「なぜ私がこんなめに遭ってしまったのか」「なぜ私だったのか」など自問自答するケースが多いものです。自問自答するのは非常に苦しいものでしょう。自問自答の先にあるものは、トラウマ体験に「意味」を見出すことです。

トラウマ体験を経験したこと自体は、決してよかったとはいえません。そんな体験をしないでいられたら一番よかったでしょう。しかし、トラウマ体験は起こってしまった。

人はトラウマ体験を経験し、そこに意味を見出すことにより、人間的に大きく成長すると言われています。

- トラウマ体験は自分にとってどのような意味があったのか。

- トラウマ体験によって自分はどのような影響を受けたのか。

さまざまな角度から自分に問いかけていくことが心的外傷から心的外傷後成長につなげるためにとても重要であると言われています。

ただ、心の傷も体の傷と同じように、治るまでに時間がかかるのです。まだ、フラッシュバックが頻繁に起きていて、心の傷が生傷になっている段階では、応急処置をすることが最優先となるでしょう。

すぐに体験を語ることが難しいこともあります。無理強いをせず、自分自身が語りたいと思うようになったら、カウンセラーなどの専門家や同じ体験をした人に対して、少しずつ語りましょう。

時間をかけて語り続けていくと、少しずつ変化が起きてきます。急いで意味を見出す必要はありません。語り続けていくうちに、自然と意味を見出すようになってくる、という感じです。

Aさんは経験の意味や教訓を考えることで、自分の成長や価値観の変化に気づきました。

(3)ソーシャルサポートの活用

ソーシャルサポートとは、社会資源のことです。行政やシステム、人間関係など様々な助けになる事柄をさします。そのソーシャルサポートを活用することは、とても大切です。

自然災害であれば、行政やボランティアなどによる生活面に対する支援、心の専門家によるメンタルヘルスに対する支援など、さまざまな支援が提供されます。

自然災害以外のトラウマ体験(親しい人を亡くすなどの喪失体験、犯罪被害、虐待、DVなど)についても、行政やNPO団体などが提供する情報提供、心の専門家による支援、自助グループなど、インターネットで検索しただけでもさまざまなソーシャルサポートによる情報をることができるでしょう。

しかし、こういった情報を収集するエネルギーもない場合には、身近な人の助けを借りたり、最初にカウンセリングを受けるなどして、専門家から情報提供を受けるなどの方法もあります。

ひとりで抱えずに、誰かに助けを求めましょう。積極的にこういったソーシャルサポートを活用しましょう。

Aさんは友人・家族・支援団体などのつながりを頼ることが、孤立感を減らす助けとなりました。

(4)心的外傷後成長を遂げるためにカウンセリングを活用しましょう

これまでご紹介してきたように、トラウマ体験の影響によるさまざまな心と体の反応を体験しつつ、心的外傷後成長を遂げるというのは、とても苦しいプロセスがあります。これはひとりで実現するのは、難しいでしょう。同じような体験をした人たちと体験を語りあうことや、カウンセラーなどの専門家に継続的に語ることによって、少しずつ変化が起きてくるのです。

しかし、トラウマ体験についての知識や経験のない人に語る場合には、自分の体験を語ることにより、他人から傷つけられてしまうことも少なくありません。

その点、臨床心理士や公認心理師などの専門的な資格を持ったカウンセラーはトラウマに関する知識もありますし、守秘義務があります。カウンセラーは安全に語る場を提供してくれる専門家です。

カウンセリングのような安全で受容的な場面で、安心して自分の感情を吐き出し、自分の体験を語ることは、心的外傷後成長を遂げるのを助けてくれるでしょう。

Aさんは専門家との対話を通じて、トラウマを単なる苦痛ではなく成長の契機と捉えられる視点を養うことができます。

トラウマについてのトピック

心的外傷後成長についてのよくある質問

心的外傷後成長(Post-Traumatic Growth, PTG)とは、深刻なトラウマや困難な出来事を経験した後に、個人がそれ以前よりも心理的、社会的、スピリチュアルな面で成長を遂げる現象を指します。具体的には、自身の強さの再認識、人間関係の深化、人生に対する新たな感謝や価値観の変化、スピリチュアルな目覚めなどが挙げられます。これは単にトラウマから回復するだけでなく、その経験を通じて新たな視点や価値観を獲得し、より充実した人生を送ることを意味します。

レジリエンスとは、ストレスや逆境に直面した際に適応し、元の状態に戻る能力を指します。一方、心的外傷後成長は、トラウマや困難な出来事を経験した後に、以前よりも高いレベルの心理的、社会的、スピリチュアルな成長を遂げることを意味します。つまり、レジリエンスは元の状態への回復を強調し、心的外傷後成長はトラウマを契機に新たな成長や変化を遂げることを指します。

心的外傷後成長を促進する要因として、以下の点が挙げられます:

- 自己開示:トラウマ体験や感情を他者と共有することで、感情の整理や新たな視点の獲得が進みます。

- 社会的支援:家族や友人、サポートグループなどからの支援は、安心感や理解を提供し、成長をサポートします。

- 意味の再構築:トラウマの経験に新たな意味を見出し、人生の価値観や目標を再評価することが成長につながります。

- スピリチュアルな探求:宗教的・スピリチュアルな信念や実践は、困難な状況での希望や目的意識を提供します。

- 柔軟な思考:新しい状況や情報に適応し、前向きな側面を見つける能力が成長を促します。

はい、心的外傷後成長は年齢、性別、文化的背景に関わらず、誰にでも起こり得ます。ただし、その程度や現れ方は個人差があります。トラウマの性質、個人の性格、社会的支援の有無、過去の経験など、多くの要因が影響します。重要なのは、トラウマ体験をどのように意味づけし、どのようなサポートを受けるかです。適切な支援や環境が整えば、多くの人が心的外傷後成長を経験する可能性があります。

はい、心的外傷後成長を評価するための尺度として、テッド・エス・カリッチョとローレンス・G・カーボッシュが開発した「心的外傷後成長尺度(PTGI)」があります。これは、個人がトラウマ後に経験する成長を測定するための質問票で、自己の強さ、人間関係の変化、人生の感謝、スピリチュアルな変化など、複数の側面から評価します。PTGIは、研究や臨床の場で広く使用されています。

心的外傷後成長が現れるまでの期間は個人差があります。トラウマ体験直後は混乱や苦痛が強く、成長を感じることは難しいかもしれません。しかし、時間の経過とともに、感情の整理や意味の再構築が進むことで、数ヶ月から数年の間に成長を実感する人もいます。重要なのは、無理に成長を求めるのではなく、自分のペースで回復と成長のプロセスを進めることです。

心的外傷後成長は、トラウマ体験後の精神的健康にポジティブな影響を与えるとされています。成長を感じることで、自己肯定感や人生の満足度が向上し、うつ症状や不安の軽減につながることがあります。しかし、成長のプロセスは個人差があり、必ずしも全ての人が同じように感じるわけではありません。

心的外傷後成長とPTSDは異なる反応です。PTSDは、トラウマ体験後に強い不安や恐怖、過去の出来事に対する再体験(フラッシュバックなど)、回避行動などを特徴とする症状です。一方、心的外傷後成長は、トラウマ体験を通じてポジティブな変化や成長を経験することを指します。どちらの反応が現れるかは個人差があり、時には両者が同時に存在することもあります。

心的外傷後成長に向けてできることは多くあります。例えば、感情を他者と共有することで気持ちを整理する、ポジティブな視点を意識的に育てる、趣味や興味を通じて自己表現をする、サポートグループやカウンセリングを受けるなどが有効です。また、日常生活で小さな成功体験を重ねることや、自分の強みや価値観を再認識することも成長を助けます。無理なく、自分のペースで進めることが大切です。

心的外傷後成長はポジティブな変化ですが、過剰に進むと、無理に強さを見せようとしたり、過度に感謝を感じたりすることがあります。これが逆に精神的な負担となる場合もあります。過度な期待やプレッシャーを自分にかけるのではなく、心的外傷後成長は自然なプロセスとして捉え、無理せず、適切な支援を受けながら進めることが大切です。

(株)心理オフィスKでトラウマについてのカウンセリングを受ける

心的外傷後成長の概要、レジリエンスとの関係、5因子、達成方法について解説してきました。トラウマは非常に苦しいことですが、それをきっかけに人間として成長することもできます。ただし、一人でそれを達成することは非常に難しいでしょう。その場合には臨床心理士や公認心理師などのカウンセラーに相談することが重要です。

(株)心理オフィスKではトラウマについて知識や対応に熟知した臨床心理士・公認心理師が在籍しています。(株)心理オフィスKでカウンセリングを受けてみたいという方は以下の申し込みフォームからご連絡ください。

文献

この記事は以下の文献を参考にして執筆いたしました。