カウンセリングの1つである精神分析では、夢をカウンセリングの手掛かりにすることがあります。この技法を「夢分析」と言います。夢分析では、夢の内容は心の無意識の部分が変形して表れていると捉え、理解し受け入れることが問題の解決に繋がると考えられています。今回は、夢分析の考え方や方法について解説します。

目次

夢分析とは

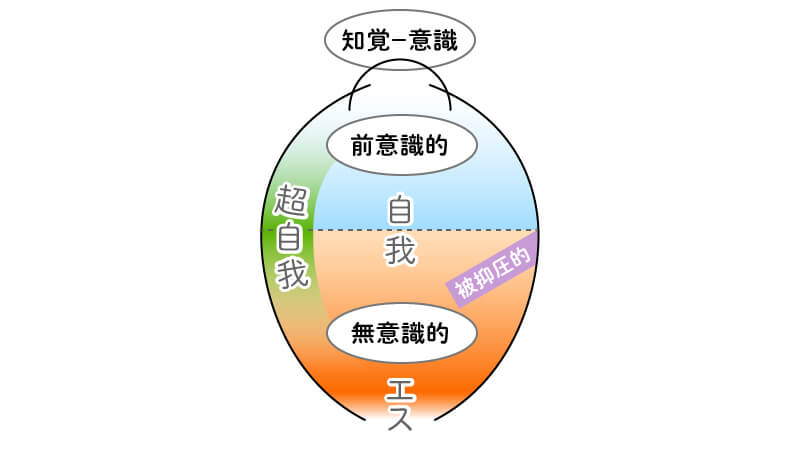

- 意識:自覚している感情や記憶

- 前意識:意識をすれば思い出せる感情や記憶

- 無意識:気づいていない、気付くことができない感情や気持ち

この「無意識」に追いやられた感情や記憶を見つけるための手掛かりとして夢を用います。ただし、夢が直接的に無意識を表していることは少なく、夢のもつ意味合いの分析が必要です。この分析のことを「夢分析」と言います。

夢分析では、「○○を見た人はこんな願望がある!」などと安直に決めることはありません。夢を見た人が、何を見て、どう考えるかということを重視し、より柔軟で個別化された解釈を行います。そのためにも知識があり訓練された者からの分析を受ける必要があるのです。

長年の研究によって夢の機能は大きく分類できることが分かってきました。河合(1994)は、夢の機能を次のように分類しています。

| 機能 | 説明 |

|---|---|

| 単純な補償 | 意識の態度を補償したり、足りないところを補ったりする機能 |

| 展望的な夢 | 未来の展望を提示してくれるような機能 |

| 逆補償 | 高くなりすぎている意識を下げようとする機能 |

| 無意識の心的過程の描写 | 無意識過程そのものが夢に現れる機能(病気や疲労の時に多く見られる) |

| 予知夢 | 未来に起きる事を予知するような夢 |

| 反復夢 | 現実にあった出来事がそのまま出てくる夢 |

このように、夢は自分が気づいていない自分を伝える役割があるとされます。

精神分析の内容は非常に複雑で、専門用語が多く使われます。よりに詳しい考え方については下の「精神分析的心理療法」のページで解説しています。気になる方はご覧ください。

よくある相談の例(モデルケース)

30歳代 女性

Aさんは30代の女性で、臨床心理士・公認心理師として医療機関に勤務していました。臨床経験を重ねる中で、クライエントの深層的な心理を理解する難しさや、自分自身の感情の揺れに戸惑うことが増えていました。特に「特定のクライエントに強く共感しすぎてしまう」「逆に距離を取りすぎてしまう」などのアンビバレントな反応に悩み、専門的成長の一環として教育分析を受けることを決めました。

教育分析の初期では、Aさんは自身の生育歴や対人関係を淡々と語るものの、感情的な実感が乏しく、「理屈では分かるが、心がついてこない」という状態が続いていました。そんな中で、Aさんは頻繁に夢をみるようになり、その内容を分析者とともに丁寧に扱っていくことが重要な契機となりました。

あるときAさんは「古い実家の押し入れの中から小さな子どもが出てくる」という夢を語りました。当初、Aさんはその夢を「昔の思い出のようなもの」と説明しましたが、分析者は夢に現れた子どもがAさん自身の抑圧された感情を象徴している可能性を示唆しました。このやり取りを通して、Aさんは「仕事では強くあろうとする一方で、心の奥では誰かに助けてほしいと願っていた」という自身の内的矛盾に気づいていきました。

中期以降の夢では、他者との関係性の変化が反映されるようになりました。たとえば「壊れた橋を慎重に渡る夢」は、対人関係の中での恐れと再接近の試みを象徴していました。Aさんは夢を分析するたびに、自分の内面世界を言語化し、心の奥にある「感じる力」と再びつながっていきました。

終盤には、夢分析を通じてAさんは自己理解を深め、「自分の脆さを否定せず受け入れることが、他者理解にもつながる」という実感を得ました。教育分析のプロセスは、Aさんにとって職業的成長と個人的成熟の両面を支える体験となり、臨床現場での関わりにも自然と変化が現れていきました。

夢の機制

夢分析では、無意識の内容を「潜在内容」、実際に見る夢を「顕在内容」と言います。「夢の機制」では、無意識の「潜在内容」が、意識にとって受け入れられる形に変形され「顕在内容」になるのです。機制の種類は多岐にわたりますが、今回はその一部を紹介します。

(1)圧縮

圧縮とは、夢において複数の潜在的な思考や感情、記憶を、共通する特徴をもとにして一つの要素にまとめ上げる働きを指します。豊かな潜在内容が、夢の表層(顕在内容)ではごく限られた象徴的な形で現れるため、夢はしばしば「密度の高い表現」になります。

例えば、複数の人が混ざって一人の人物として登場する夢が典型です。Aの顔立ちでありながら、Bの服を着ており、さらにCを思わせる仕草をしている――このような人物は、夢を見ている本人にとってA・B・Cそれぞれに共通する感情的意味を持っている可能性があります。これは単なる無秩序な融合ではなく、無意識が共通性をもとにして重要な関係性や葛藤を一つの像へ凝縮していることを意味します。

このように圧縮は、夢の「詩的表現力」を支える根幹であり、分析においては、どのような共通性が圧縮の軸になっているのかを読み解くことが、潜在内容の理解に不可欠です。

Aさんの場合、夢の中では複数の人物や出来事が一つに融合して現れることが多く、そこには家族や職場の人、そして自分自身の側面が重ね合わされていました。これにより、日常では自覚しにくい感情の複雑さが象徴的に表現されていました。

(2)置き換え

置き換えは、夢の中で感情や衝動の対象、または感情そのものを、より受け入れやすい別のものへと転移させて表現する機制です。これは無意識が「検閲」を回避するために行う操作でもあり、抑圧された思いや願望を安全な形で顕在化させます。

たとえば、母親に対する怒りや葛藤を、夢の中で「上司に怒る」「知らない人に苛立つ」といった形で表す場合があります。このとき、実際の対象は母親であっても、夢の中では怒りの相手が別の人物に置き換えられることで、直接的な罪悪感や不安を伴わずに気持ちを表現できます。

また、対象だけでなく感情の種類が変わることもあり、愛情が憎しみとして、恐怖が笑いとして現れることもあります。置き換えは無意識的な安全装置でありながら、同時に抑圧された心的エネルギーが別の形で噴出する通路でもあると言えます。

Aさんは、直接的には口にできない葛藤や欲求を、夢の中で別の人や物に置き換えて表していました。たとえば、上司に感じる怒りを「壊れた機械」として見るなど、心の防衛と欲望が巧みに織り交ぜられていました。

(3)象徴化

象徴化とは、直接的に表現すると不安や抵抗を引き起こす心的内容を、象徴的なイメージや比喩に置き換えて表す働きです。夢に現れる多くのイメージ――家、動物、水、道、空など――は、単なる映像ではなく、内的な心理過程の象徴と考えられます。

フロイトは、性的な願望や攻撃性などを象徴によって表現することを指摘しました。たとえば、男性器が刀や槍、塔など細長い物体として、女性器が洞窟や箱、花などとして描かれることがあります。しかし、象徴化は単に性的象徴に限られず、感情・関係・自己像などを総合的に象徴的形態で提示する働きがあります。

また、ユングの立場では、これらの象徴は個人の経験を超え、神話や昔話にも通底する集合的無意識の象徴として理解されます。夢の象徴を読み解くことは、個人的無意識と人類普遍の心理構造の両方に触れる作業となります。

Aさんの夢には「古い家」「閉ざされた扉」「小さな子ども」など象徴的なモチーフが頻出しました。分析を通じて、それらがAさんの過去の体験や未処理の感情を意味していることに気づき、自己理解が深まりました。

(4)劇化

劇化とは、心の中の思考・感情・願望などを、現実の出来事のような物語や場面として展開させる働きです。抽象的な心理内容が、夢の中では具体的な登場人物や動作、情景として「演じられる」形で表現されます。

たとえば、「自分が試験に遅刻する夢」は、実際の出来事ではなく「失敗への不安」や「準備不足の罪悪感」といった心理を劇的な形で示しています。夢の中では感情の動きが物語として具象化されるため、本人が気づかない葛藤が「物語の筋」として再現されることがあります。

劇化は夢を単なる映像ではなく、心の演劇として理解するための鍵であり、分析においてはそのストーリーの展開や登場人物の役割を丁寧に読み取ることが求められます。

Aさんは夢の中で、実際よりも誇張された出来事や極端な感情を体験していました。夢の劇的な展開は、抑圧された感情が形を変えて噴出する場となり、心のエネルギーの動きを可視化していました。

(5)強調点の移動

強調点の移動とは、潜在内容の中で最も重要な部分が、夢の中では別の、比較的重要ではない要素に置き換えられて表現される現象です。夢はしばしば、核心的な問題を直接的に描かず、関係の薄いエピソードや細部に焦点を当てることで、無意識的な防衛を保ちます。

たとえば、本当は「母への怒り」がテーマであっても、夢では「古い台所の汚れ」を気にする場面として表されることがあります。このとき、汚れた台所が象徴するのは、母親像や家庭への不満かもしれません。

このように、夢は重要な意味を“わざと遠回りに”示すことがあり、分析においてはこの移動の方向をたどることが核心への手がかりとなるのです。また、時に強調点がほのめかしの形で表れ、夢の中で一見無意味に見える細部が、実は最も重要な洞察を導く場合もあります。

Aさんの場合、夢の焦点は徐々に「他者との関係」から「自分の内なる感情」へと移っていきました。これは治療の進展とともに、外的な問題から内的な理解へ関心が移行していったことを示していました。

夢分析の方法

(1)受け方

夢分析を本格的に行うためには、専門家の援助が必須です。主に精神分析を専門としているカウンセラーが行いますので、彼らがいるカウンセリング施設や病院に申し込みましょう。ただし、カウンセラー全員ができるわけではないので、夢分析を強く希望する場合にはカウンセリングを受ける前に問い合わせておくと安心です。

頻度としては週1以上、1回につき45~50分が望ましいです。料金の相場は5,000~10,000円と言われています。

Aさんは当初、夢を「不思議な出来事」として語っていましたが、分析を通して「心が語るもう一つの言葉」として受け止めるようになりました。その変化が、自己洞察の深化を促しました。

(2)方法

夢分析の方法について解説します。

Aさんは、夢の内容を自由連想で語りながら、夢の情景や感情を丁寧に辿っていきました。分析者は解釈を押し付けず、Aさん自身が意味を見いだすことを支援しました。

a.記録

夢分析では、夢の報告をして、その内容についてカウンセラーとの対話を重ねることで理解を深めていきます。夢を忘れず報告することが基本となりますので、夢分析を受ける前は寝起きすぐに夢の内容をメモしておきましょう。なるべく細かく書けるといいですが、無理のない範囲にして長く続けていくことが大切です。

b.連想

メモしておいた夢をカウンセラーに報告をした後は、夢から連想した内容を自由に語っていきます。関係ないと思うこと、言いにくいと思うこともあるかもしれませんが可能な限り言葉にします。このような中に夢分析のヒントや無意識の片鱗が含まれているのです。

連想とは、精神分析において非常に重要な手法です。例えば、「心」という言葉について自由に連想してもらいます。すると、Aさんからは「信頼」、Bさんからは「裏切り」と出たとりします。このように、自由に連想を広げることは、その人の心の内を知る大切な手続きになります。また、自由に連想を広げる中で、無意識下の葛藤やコンプレックスに関するエピソードが出てくると考えられています。

c.対話

自由な連想が終わればカウンセラーと夢の分析を話し合います。

精神分析は基本的に、夢全体で解釈するのではなく、部分に切り取って行います。また、夢で出てくる物については、無意識の内容からは置き換わっている、もしくは色々なものが混じった混合体として捉えて解釈することが一般的です。

精神分析と言っても、カウンセラーから一方的に解釈を聞くわけではありません。一緒に話し、分析の答えを見つける作業を行います。カウンセラーからの解釈を伝えられることもありますが、当たっている・当たっていないという2軸ではなく、意見に対してどう感じたかを話すことが重要とされています。

(3)カウンセラーの役割

以下は、主にカウンセラーが行う内容になります。

解釈の上で、カウンセラーは度々イメージシンボル辞典を参考にしています。精神分析において、古今東西、人には普遍的なイメージがあると考えられています。

例えば、賢者と言えば白髪の生えたおじいさん、母なるものと言えば丸みを帯びた存在という感じです。これを集合的無意識と呼びます。夢に出てくる対象の共通イメージを調べて解釈の手掛かりにすることがあります。

分析者は、Aさんの夢に対して即座に「意味づけ」を与えるのではなく、Aさんが安心して夢を思い出し、自由に語れる場を整えました。安全な関係の中で、Aさんは心の象徴世界とゆっくり向き合っていきました。

フロイトとユングの夢の理論の違い

ジークムント・フロイトはオーストリアの精神科医で、精神分析学の創始者として有名です。フロイトは、無意識とは「自我にとって都合の悪いもの(コンプレックス、欲望など)を抑圧している」と考えました。そして、夢は自我が弱まった時に表れるものをとし、「抑圧された願望を満たそうとするもの」であると捉えています。さらに、夢は無意識から歪曲して表れると考えています。

ユングは、元々フロイトの弟子でしたが、理論の差から後に独自の理論を確立しました。夢については「無意識が反映される」と考える点はフロイトと同じですが、ユングは歪曲されず「あるがままの姿」で心の状態を映し出すものと捉えました。また、夢には機能や目的があると考えた点や、集合的無意識を重視した点でフロイトとは異なります。

この他にも、解釈の視点や機能の考え方にも違いが見られています。さらに詳しい違いを以下に記載しますので気になる人は読んでみてください。

| フロイト | ユング | |

|---|---|---|

|

方法 |

無意味の探求法として、自由連装法・夢解釈・失錯行為の分析がある | 無意識の探求法として、言語連想法・夢分析・能動的想像がある |

|

歪曲 |

夢は、ある(抑圧され・排斥された)願望の(偽装した)充足であり、(幼児型の夢以外は)検閲によって歪曲されている | 夢はそのあるがままの姿が本来の姿であり、歪曲なく、願望従属以外に補償的機能を有する(夢主が標準から逸脱している場合には、展望的機能が働く) |

|

記録 |

患者が自分の見た夢を記録することは余計なことである | 予め患者に夢を記録してもらい、面接の場に持参してもらう |

|

解釈の前段階 |

解釈の前段階として、夢の各構成要素についての自由連想法を行う | 解釈の前段階として、文献学者が道の文献を判読する時のやりかた、つまり拡充を行う |

|

観点 |

因果的観点からの解釈(過去志向的)を行う | 目的的観点からの解釈(未来志向的)を行う |

|

主観・客観 |

もっぱら客観的段階でなされる分析的・還元的解釈を行う | もっぱら主観的段階でなされる総合的・構成的解釈を行う(ただし、客観的段階での解釈も重要) |

|

夢の象徴 |

象徴夢は、もっぱら性的特徴を有する | 象徴夢は、神話的・宗教的・歴史的特徴を有する |

|

テレパシー |

夢による予知夢は考えられないし、テレパシーは夢とは無関係である(睡眠状態におけるテレパシーはありうる) | 予知夢やテレパシーは存在する |

引用:名取(1992)「ユングとフロイトにおける夢解釈の比較検討」

Aさんの場合、フロイト的な「抑圧された欲望の表現」とユング的な「自己統合に向かう象徴的メッセージ」の両方の観点から夢を理解することが有効でした。これにより、Aさんは無意識の欲求と成長への方向性を同時に見つめることができました。

精神分析についてのトピック

夢分析についてのよくある質問

夢分析は、心理学者が提唱した心理療法の一つで、夢を無意識の心の状態を理解する手段として利用します。特に、フロイトやユングの理論を元に、夢の内容から無意識の思考や感情を明らかにし、個人の精神的な問題を解決することを目的としています。夢に現れる象徴やパターンを分析することにより、心の中にある抑圧された欲望や恐れ、不安、そして過去の体験が浮かび上がることがあります。夢分析では、その解釈を通じて自己理解を深め、潜在的な問題に気づくことができます。

夢分析の主な目的は、無意識に隠れた感情や思考にアクセスし、それを意識化することです。夢に現れる象徴や出来事が、私たちの無意識の中で抑え込まれた感情や記憶、未解決の問題を反映していることが多いため、その内容を解釈することで、心の深層にある問題に対する理解を深め、解決に向けた手がかりを得ることができます。夢分析を通じて、自分の内面に対する認識が深まり、日常生活での行動や思考にポジティブな変化をもたらすことが期待されます。

夢分析は通常、専門家との対話を通じて行われます。セッションの中で、まずクライアントは自身の夢を詳細に記録し、その内容を振り返りながら専門家と共有します。次に、夢の中の象徴やテーマを深掘りし、現実生活の出来事や感情と照らし合わせて解釈していきます。専門家は、夢のパターンや反復的なテーマに注目し、クライアントの無意識に存在する葛藤や抑圧された感情、過去の経験に関連する情報を引き出す手助けをします。分析が進むにつれて、夢を通じて無意識の思考や感情が意識化され、自己理解が深まります。

夢分析は、心理的な問題に直面している人、自己理解を深めたいと考えている人、または無意識に潜む感情や思考を明らかにしたい人に適しています。例えば、過去のトラウマや抑圧された感情が影響を与えていると感じる場合、夢分析を通じてその問題に向き合うことができます。また、人生の転機やストレスが多い時期に、自分の内面に起こっている変化を理解したいと考える人にも有効です。夢分析は、無意識的な心の働きを深く探るため、自己探索の手段としても非常に有益です。

夢分析の効果は、個人によって異なりますが、数回のセッションを通じて、自己理解や心の変化を実感することができる場合が多いです。最初は夢の記録とその解釈を通じて、自分の無意識の状態に気づくことが始まり、徐々に心のパターンやテーマが明確になり、自己の内面に対する認識が深まります。セッションを継続的に受けることで、無意識の感情や思考に対する洞察が深まり、心理的な問題や葛藤に対する解決策を見つけやすくなります。効果の現れ方には個人差があり、長期的な変化が求められることもあります。

夢分析は、無意識の世界を探ることに重点を置いており、夢を通じて心の奥底に隠れた感情や欲望、未解決の問題を理解する手段です。これに対して、他の心理療法では、行動の変化や思考パターンに焦点を当てることが多いです。例えば、認知行動療法では、思考の歪みを認識し、行動を変えることを目指します。一方、夢分析は無意識的な側面にアプローチし、夢の象徴やイメージを解釈することで、心理的な解放を目指します。どちらも心理的な健康を促進しますが、そのアプローチと焦点の当て方が異なります。

夢分析を受ける際は、信頼できる専門家を選ぶことが非常に重要です。専門家は、クライアントが安心して自分の夢を話せる環境を提供する必要があります。また、夢分析は無意識的な感情や思考にアクセスするため、過去のトラウマや強い感情に触れることがあるため、セッション後に感情的な反応が起こることがあります。そのため、セッション後にサポートが必要な場合もあることを理解しておくことが重要です。クライアントが自分のペースで進めることができるよう、適切なサポートが提供されることを確認してください。

夢分析は、19世紀末から20世紀初頭にかけて、ジークムント・フロイトによって体系化されました。フロイトは、夢を無意識の欲望や抑圧された感情が表れる場として捉え、その解釈を通じて心の問題を解決しようとしました。ユングはフロイトの理論を発展させ、夢の中の象徴や普遍的なテーマに注目しました。ユングによれば、夢は個人の無意識だけでなく、人類全体の共通の経験を反映しているとされます。こうした理論に基づき、夢分析は心理療法の一環として広まりました。

夢分析のセッションの頻度は、個人のニーズや状況によって異なりますが、一般的には週に1回程度の頻度で行われます。初めの段階では、頻繁にセッションを行い、夢の詳細を分析することで無意識のパターンを明らかにすることが目指されます。進行に応じて、セッションの間隔を調整することがありますが、継続的に分析を行うことが望ましいです。定期的にセッションを受けることで、夢を通じて無意識の働きに対する理解が深まり、精神的な変化や解決策を見つけやすくなります。

夢分析を受ける前に、夢を覚えておくための準備が有益です。特に、夢を記録する習慣をつけることが重要です。寝室にメモ帳や録音機器を置き、目覚めた直後に夢を記録することで、細部まで思い出すことができます。また、夢を振り返り、自分がどのように感じたか、何が印象的だったかを考えることも有益です。この準備により、分析がスムーズに進み、より深い洞察を得ることができます。

精神分析的心理療法/夢分析を受けたい

一見、簡単そうに見えるかもしれませんが、理論に添って進めるためには専門家のサポートが必須です。当オフィスには精神分析、夢分析を担当できるカウンセラーが在籍していますので、受けてみたいと思う方がいればお申し込みください。

参考文献

この記事は以下の文献を参考にして執筆いたしました。